众所周知,明代学者宋应星的《天工开物》是中国历史上的科技与文化巨著,作为世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性科技著作,书中记载了机械、砖瓦、陶瓷、硫黄、烛、纸、兵器、火药、纺织、染色、制盐、采煤、榨油等知识信息与生产技术,这本书被西方学者誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

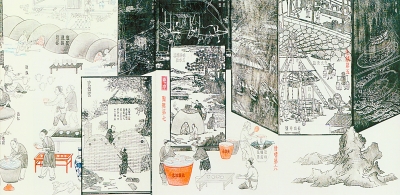

宋应星《天工开物》(版画·局部)陈海燕、曹晓阳、佟飚、张晓峰/作

不过,在我们已经习惯的理解之中,这只是一部关于农业和手工业的综合性著作,它似乎并没有真正进入文化艺术的视域之中。然而,德国学者薛凤(Dagmar Schfer)的新作《工开万物》打破了这一局限性,让世界重新从文化与科技共襄盛举的角度来定义古代中国,从文化承载来认识宋应星的《天工开物》及其所代表的那个时代。

宋应星的《天工开物》展示了人们在中国传统文化的框架下对科技的认知。在阅读这本著作时,人们往往习惯于按图索骥去对技术给予高度重视,而常常忽略那个时代的文化与知识体系,正如薛凤在其《工开万物》中多次所强调的,宋应星的《天工开物》背后蕴含着当时中国文人理解世界的方式,更重要的是,宋应星在其所描述的工艺技术背后蕴藏着世界的普遍性原则,甚至包括他从未明确指出的某种特定文化生产方式与文化秩序。

其实,更有意思的,或许还是作者的独特视角,她将工艺作为媒介来对《天工开物》进行解读,从工艺制作来对古代中国进行观照。比如,皮影戏激发了这位德国学者对明代造物技艺的兴趣与探索热情。当然,皮影制作工艺与皮影表演技艺本身也是中国传统文化的重要部分。薛凤在《工开万物》全书开篇就先以明代最为流行的皮影戏“打严嵩”来引出自己的论题,不仅如此,作者甚至还将以皮影戏为喻来表征和具象化十七世纪的整个中国。

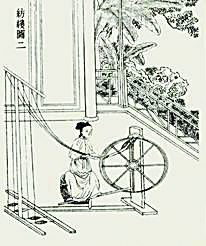

因此,在薛凤的笔下,工艺文化成为佐证一个时代的隐喻。现实的情况也是如此,明代是中国古代农业、手工业、商业都比较发达的阶段,明代中期后不少行业中出现了资本主义萌芽,手工业种类较多且已具备一定规模,尤其是冶金、陶瓷、纺织等行业最为发达,与国计民生关系较为密切的棉纺织业成为主要的家庭副业,当时的制瓷业也自然是扬名国外。《工开万物》条分缕析地展开了宋应星私人生活和文化生活的不同层面,逐一勾勒了那些促其将实践知识转化为书面知识的诸多因素,阐发了17世纪中国学者们在探究自然和文化时求理、求真、求信的方式和方法。在作者看来,技术与工艺知识是中国古老文明史中一个组成部分,它曾经对工业革命时代欧洲的技术发展发挥了重要影响。

薛凤是德国马克斯-普朗克学会科学史研究所所长、教授,马克斯-普朗克学会是德国最著名的科研学术机构,出过30多位诺贝尔奖得主。如果仅根据作者的名字,人们或许会以为薛凤是中国人,或者华裔学者,实际上她是德国汉学家,她对中国传统文化有着比较深入的了解和研究。这也难怪,作者年轻时曾留学浙江大学,很早就对中国古代文化感兴趣,尤其是对明代的手工艺术与文化有着特殊的感情,曾致力于宋代和明清科技文化史研究,她的博士论文也与宋应星的《天工开物》有关。已出版的著作有《皇帝的丝衣:明代的官营丝织业》《宫廷与地方:十七至十八世纪的技术交流》(与故宫博物院的学者合编中文版)《知识文化:中国历史上的技术》等。

《天工开物》中的泥造与纺织工艺

《工开万物:17世纪中国的知识与技术》一经问世,便引起极大的关注,很快获得亚洲研究协会列文森奖和美国科学史学会辉瑞奖,并在2015年被翻译为中文在中国大陆出版发行。相比较而言,宋应星就没有这么幸运了,他在世时《天工开物》影响很小,他也只不过是江西省袁州府分宜县学教谕,无钱无名,书的传播范围自然很有限,即使在清朝初年福建书商杨素卿刊行二版将其塑造为技术指导范本之后,该书的发行与影响仍然极其有限。

不过,在另外的时间和空间里,《天工开物》却得到了广泛传播,大概在其问世两三百年之后,《天工开物》在日本和欧洲广为人知。尤其在日本,该书被视为“植产兴业”的指南,非常实用。有意思的是,日本、韩国幸存的《天工开物》古籍版本比中国的多。民国初年,中国地质学家丁文江找到日本菅生堂的翻刻本(注:《天工开物》的第一个海外版本),《天工开物》才重新与国人重逢,而李约瑟对中国科技史的研究让宋应星更有名。

《工开万物》封面

《天工开物》问世以来,对它的解读不计其数,但只有《工开万物》是一部真正从文化与艺术研究的视角对其进行全面解读的著作,包括对宋应星本人及其所处的社会政治经济文化生态,正如其副标题“17世纪中国的知识与技术”所概括的那样。《工开万物》以宋应星和他的《天工开物》为切入点,并将其与宋应星的《论气》《谈天》放在一起来探掘文本的知识脉络,揭示文人书面所记录的工艺技术状况和时代的文化思维方式。

《天工开物》虽然比较全面的记载了中国古代的工艺,但在宋应星的世界中,工匠是不入流的,这也决定了他的局限性。而薛凤则相反,她将工艺给予极大的提升,从中国文化、思维方式与文化秩序的层面来重新叙事传统工艺。我们甚至可以认为,从科学与艺术共襄盛举这一视角,《工开万物》重新阐释了技术和工艺在中国文化中的担当与角色。(陈红玉)