□木美

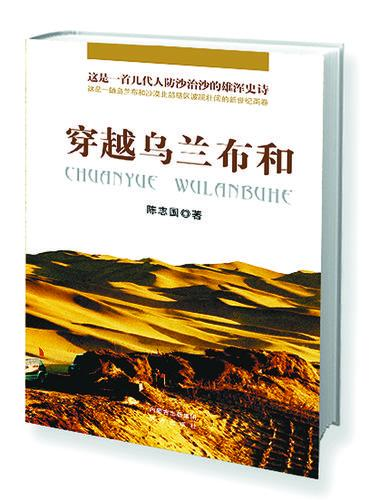

《穿越乌兰布和》

作者:陈志国

出版社:远方出版社

历史上,乌兰布和沙漠是迫使黄河三次改道的“红色公牛”。由内蒙古出版集团远方出版社出版的《穿越乌兰布和》,是一部描述巴彦淖尔人民60多年来治理乌兰布和沙漠的长篇纪实文学作品,详实地记录了沙区人民坚忍不拔的意志和一桩桩治沙壮举,见证了乌兰布和沙漠60多年的沧桑巨变。

全书38万字,内容包括与乌兰布和沙漠的不解之缘、“杨力生时代”的那些人和事儿、农垦、兵团——沙漠上空的几片火烧云、生态建设,绿色文明、中国林科院:48万亩沙漠实验基地、朝阳产业:沙漠旅游、一切为了保护母亲河、沙区人民不致富,沙漠永远治不住、沙包成了香饽饽、阿拉善人的黄河之恋、黄河与沙漠的文明对决等11个章节,以时间为序,首先介绍了建国后自20世纪80年代中期河套人民与沙漠战天斗地的不寻常经历,接着着重描述了20世纪80年代中期至20世纪末,以磴口干部群众为主的治沙人民如何把对乌兰布和沙漠的治理由单纯的防沙治沙变成生态治沙,并且开始实施“再造一个河套”的伟大创举。最后详细阐述了21世纪以来的15年间,河套人民众志成城,坚持走“寓保护于科学开发之中”的生态治沙之路,在国家大力扶持、160余家企业扎根沙漠、沙区人民万众齐心的科学治沙大环境下,所取得的巨大治沙成果,真正实现了由黄变绿的“再造新河套”。

作者陈志国的足迹踏遍阿拉善盟、巴彦淖尔市乌兰布和沙漠,获取第一手材料,写就《穿越乌兰布和》。这里有沙漠与黄河的生死对决,这里有“人沙大战”的惨烈场景,这里有防沙治沙的英雄事迹,这里有兵团战士的热血豪情,这里有生态治沙的可持续发展之路,这里有“沙里淘金”的希望与憧憬,这里即将成为人与自然和谐共存的伊甸园,这里将呈现出一个别样的繁华世界……

穿越乌兰布和,你将揭开这片沙漠的神秘面纱……

(内蒙古日报社融媒体记者 李倩 整理报道)