尺是中国古代的长度单位,也是现代长度单位“米”的古老对应物。在不同的历史时期,尺的具体长度有所不同。古代常用“七尺男儿”形容男子顶天立地,如果按照现在“十寸为一尺,三尺为一米”计算,“七尺男儿”的身高是2.3米。《史记·孔子世家》记载:“孔子长九尺有六寸,人皆谓之‘长人’而异之。”

古人真的有那么高吗?内蒙古河套文化博物院收藏的汉代彩绘车马龙纹骨尺告诉了我们答案:西汉时期的一尺相当于现在的23.1厘米,东汉时期的一尺相当于现在的23.4厘米。若以23.1厘米为一尺计算,汉代的“七尺男儿”身高相当于现在的161.7厘米。

河套文化博物院文物保管研究部的高奇峰向记者介绍了汉代彩绘车马龙纹骨尺的出土过程。

1992年至1993年,考古工作者对巴彦淖尔市磴口县包尔陶勒盖、纳林套海、沙金套海和补隆淖4处墓葬群进行了抢救性发掘,共清理各类汉代墓葬132座。在其中的3个墓葬中先后出土了3把骨尺及大量的青铜器、陶器、漆器等陪葬品。3把骨尺色彩、质地、形制大致相同,只是纹饰略有区别。

汉代彩绘车马龙纹骨尺出土于沙金套海13号墓,年代为新莽时期。骨尺整体呈现乳白色,绘有黑红色、绿色龙纹及车马纹样,推测为骨质削刻并彩绘而成。骨尺的正面和背面都标有刻度,做工精细考究。尺子中间有绿色的沁色,这是骨尺在地下长期与青铜器接触沾染的颜色,渗透到了骨尺里面。

这些骨尺的出土不仅为研究汉代度量衡提供了实物依据,也生动体现了汉代时期河套地区的文化发展与形成。

河套文化博物院文物保管研究部的其其格说:“这4处墓群附近分布着陶升井、保尔浩特、河拐子3座古城遗址。经考证,这4座汉墓群均集中于汉武帝以后,特别是昭帝、宣帝和元帝时期,这与移民垦殖的文献记录吻合,说明当时有大量人口定居于河套地区。”

这些墓葬的形制与中原汉墓相似,随葬器物也表现出浓厚的汉式风格,承袭中原的丧葬礼俗,大量使用陶制明器,包括井、仓、灶、樽、鼎、博山炉等。

包尔陶勒盖墓群紧邻纳林套海墓群,墓群西侧为陶升井古城,故址大部分已被流沙覆盖。从古城现存城墙看,其规模较大,是三座古城中面积最大的,符合西汉时期郡治一级城址的等级。结合《水经注》《元和郡县志》等文献记载,以及附近考古调查等情况,考古专家判定包尔陶勒盖与纳林套海墓群应属汉朔方郡的郡治——三封县故城。

沙金套海墓群紧邻的是保尔浩特古城,该城西南是陶升井古城,东南为补隆淖古城,三城呈“品”字形分布,各自相距约30公里。据谭其骧《中国历史地图集》标注,保尔浩特古城应为汉朔方郡窳(yǔ) 浑县故城。此处汉墓延续的年代最长,从西汉武帝到东汉明帝时期。

高奇峰说:“通过墓葬发掘看出,这一时期的墓葬数量多,用材讲究,整齐划一,反映了当时社会的安定和人民生活的稳定。同时,成套的随葬品和大量装有谷、黍的仓储器明器,如圆仓、方仓、樽、鸭壶等,特别是有持戟卫士把守仓门的长方形粮仓明器,充分表现出当时农业生产的发达程度。同时,还有许多带有汉匈两族融合特征的器物。随着汉匈关系的和平友好,阴山一线的河套地区呈现出‘往来长城下,边塞无烽火’的景象,迁徙至此的汉人与匈奴人和平相处交往,生活方式也逐渐互受影响,民族交融延伸到政治、文化、生活等各个领域。”

其其格介绍,骨尺的发现往往伴随着新的考古技术和方法的应用,如使用现代影像技术来分析和解释这些古老的物品,这些技术的发展也促进了考古学科本身的进步。另外,骨尺的研究不仅仅局限于历史学和考古学,还可能涉及到人类学、材料学等多个学科领域,这种跨学科的研究方式有助于我们从不同角度全面了解古代文明。

虽然骨尺本身不能直接提供文字信息,但它的存在和使用情况可以间接反映出当时社会的经济状况和文化特征,为历史学家提供了更多的线索和假设基础。(草原云·内蒙古新闻网记者 高玉璞 通讯员 高奇峰)

【自白】

我极具艺术范儿

从古至今,人们在生活中离不开我们尺子的帮助。早在远古时期,人类就“布指知寸、布手知尺”。后来,人们把男子伸展的拇指和中指之间的距离(大约20厘米长)称作“尺”,这便是我们的长度。同时,女子伸展的拇指到中指的距离因稍短于尺,称“咫”,所以人们用“咫尺”表示距离短。

在中国古代的各朝代,我们长度也有所不同。例如商代,我们的长度约合今天的16厘米至17厘米,东周约为23厘米,汉代约为23.1厘米,宋代约31.6厘米。明朝时期,我们被分为三种:裁衣的钞尺长34厘米、营造用的曲尺长32厘米、量地的宝源局铜尺长32.6厘米。到了清代,营造尺长32厘米,裁衣尺合35.55厘米。

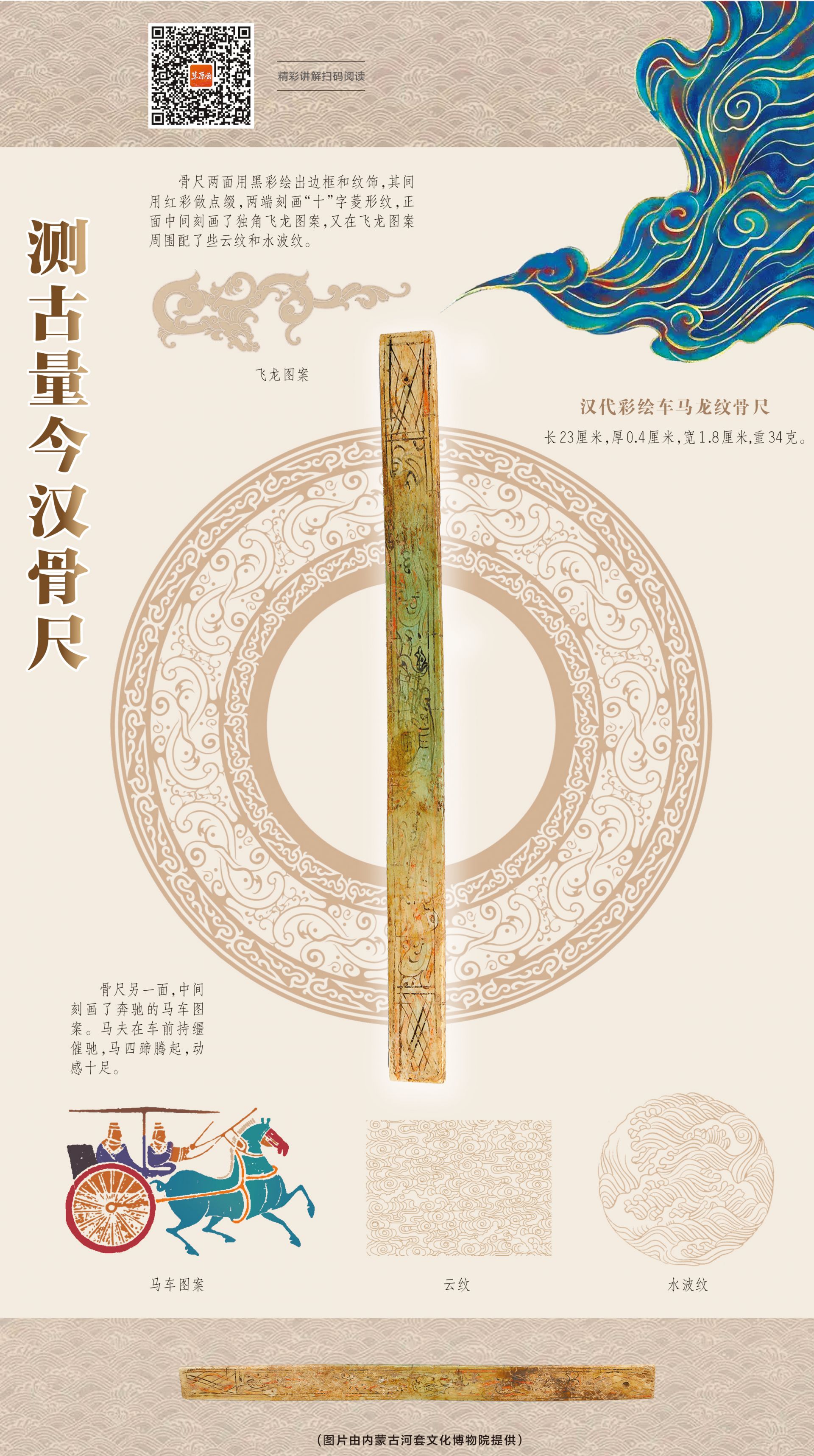

我便是一把来自汉代的尺子,工匠制作我时,精选硬度和韧性俱佳的动物尺骨为原料,然后进行砍削和打磨。我身长23厘米,这是那个时代我们的长度。经过一番砍削打磨后,我的厚度是0.4厘米,宽度为1.8厘米,体重34克。

接下来,工匠对我进行美化。他先把我的两面用黑彩绘出边框和纹饰,其间还用红彩做了些点缀,两端刻画了“十”字菱形纹,然后在我的正面中间刻画了独角飞龙图案。刻画完毕,他拿着我端详了一会儿,感觉还欠缺些什么,想了想,便在飞龙图案周围配了些云纹和水波纹。这简直就是点睛之笔,在云纹和水波纹的衬托下,飞龙有了灵气和气势。

工匠翻过我的另一面,想了想,在中间刻画了奔驰的马车图案。马夫在车前持缰催驰,马四蹄腾起,动感十足。工匠似乎对云纹、水波纹样情有独钟,给马车也配上了云纹、水波纹,托衬得马已不是平凡的马,车也不是普通的车。

既然是尺子,不能少了刻度。工匠先在我身体的中央用“米”字符号标出半尺的等分线;然后在我的正、反两面和左右两侧用墨线标出“寸”的刻度,并在刻度间的空白处用红彩上下交错描绘装饰突出主题纹饰,这是汉代漆器装饰风格。我的侧面靠右端是“分”的刻度。末了,细心的工匠又在我的左端钻了个小圆孔,这是用来穿绳的,方便使用者随身携带。

在巧手工匠的这番“神操作”下,我就成了一把艺术范儿十足的汉代骨尺。(草原云·内蒙古新闻网记者 高玉璞)

【观点】

河套文化的缩影

□其其格

河套是黄河流域的重要组成部分,阴山南北和河套地区历史悠久。河套的称谓大体从唐代开始,历经宋、元、明、清。“大河三面环之、河以套名,故称河套也”。黄河、草原、阴山、移民等是形成河套文化的重要元素。

汉代彩绘车马龙纹骨尺是河套文化的缩影,涵盖在丰富多样、多元一体的黄河文化体系中,不仅是度量衡工具,还反映了当时社会的文化背景。例如,骨尺上的彩绘技法和纹样布局结构,显示了西汉末至东汉初年的艺术风格,为研究汉代社会文化提供了重要线索。

不同地区出土的骨尺长度不同,这与骨尺主人的社会阶层和身份有关。例如,河北满城汉墓中山靖王刘胜和窦绾的金缕玉衣,若以当时骨尺推测,身高分别为8.1尺和7.4尺,这表明他们的社会地位较高。因此,骨尺长度的差异反映了不同社会阶层对测量工具的需求和使用习惯。

汉代骨尺不仅用于实际测量,还具有一定的装饰性。例如,甘谷县出土的东汉彩绘骨尺正背面均有流云花纹,颜色鲜艳,具有浓厚的汉代彩绘风格。这表明汉代的骨尺不仅是实用工具,也是艺术品,反映了当时人们的审美情趣和工艺水平。

汉代彩绘车马龙纹骨尺的出土不仅为我们研究汉代度量衡提供了实物依据,也生动体现了汉代时期河套地区的文化发展与形成。通过对骨尺的研究,可以深入了解汉代人民的生活习惯、工作方式以及他们如何使用这些工具进行测量和记录,从而增进我们对汉代文化的整体理解。(作者系内蒙古河套文化博物院副研究馆员)

【史话】

排黍法和黄钟律管

中国古代的长度标准是一个不断创新的过程,这种创新精神不仅体现在技术上,也体现在文化实践中。

西汉时期长度单位的确定采用了排黍法和黄钟律管,它们奠定了古代度量衡的基础。《汉书·律历志》中记载:“五音之本,生于黄钟之律……以子谷秬黍中者,一黍之广,度之九十分,黄钟之长也”,意思是黄钟律管的长度被规定为法定律尺的长度。

排黍法是指用黍米作为基准单位来测量长度、容量和重量的方法。具体来说,将中等大小的黍米排列起来,以此作为度量衡的标准。1“黍”的宽度被定义为1分,90粒黍米的长度被定义为1寸,10寸为1尺,10尺为1丈,10丈为1引。

黄钟律管是古代中国音乐律制中的基准乐器,其长度被规定为9寸,并以此作为长度单位的标准。

黄钟律管的容积为1200粒黍米,称为1怏,10怏为1升,10升为1合,10合为1斗,10斗为1斛。

1黍的重量为12铢,2黍为24铢,为1两,16两为1斤。

西汉时期的度量衡体系以黄钟律管为核心基准,结合排黍法,形成了一个统一的度量衡体系。这种体系不仅在当时具有重要的实用价值,而且对后世的度量衡发展产生了深远影响。

由于黄钟律管并非家家户户都有,故采用“累黍定尺”的转换方法,即选用北方黑色谷子的中等粒度,一粒黍的宽度大致等于一分长,将90粒横向排列起来,其长度即为9寸。

明代学者朱载堉是汉代以来第一个用心实践标准量黄钟律管的学者。为了获得“中式之黍”和长节均匀之竹,他多次到山西上党羊头山采集黍米,并且自己种黍、种竹。选定合适之黍后,他进行了多次排黍成尺的实验。具体来说,横排黍粒100粒为1尺,纵排黍粒81粒为1尺,斜排黍粒90粒为1尺。

这就是西汉时期度量衡制度对后期的作用,不仅影响了东汉、魏晋南北朝以及隋唐时期,对明清时期的度量衡发展也产生了深远影响。(高奇峰 供稿)