拓跋鲜卑究竟发源于何处?陈列在呼伦贝尔历史博物馆一楼2号展厅、来自鄂伦春自治旗嘎仙洞的《石刻祝文》拓片为我们解开了这个千年谜团。

《魏书》记载,拓跋鲜卑发源于大鲜卑山,里面还说到一处特征鲜明的石室。这个石室到底在哪里?中外学者虽然对此多有考证,但说法始终不一。直到1980年,答案才由时任呼伦贝尔盟文物站站长的米文平解开。

1979年初,米文平到哈尔滨参加黑龙江省考古学会。会上,著名教育家、考古学家游寿与米文平谈起鲜卑发祥地之事,问:“有没有大的石室?”游寿担心自己的福建方言口音被误听,特意将“石室”二字写在米文平的记事本上。米文平认为,从古至今,不可能有构建规模如此巨大的石头房子,“石室”应该是山洞。但是,大兴安岭已知的几处山洞规模都不相符。

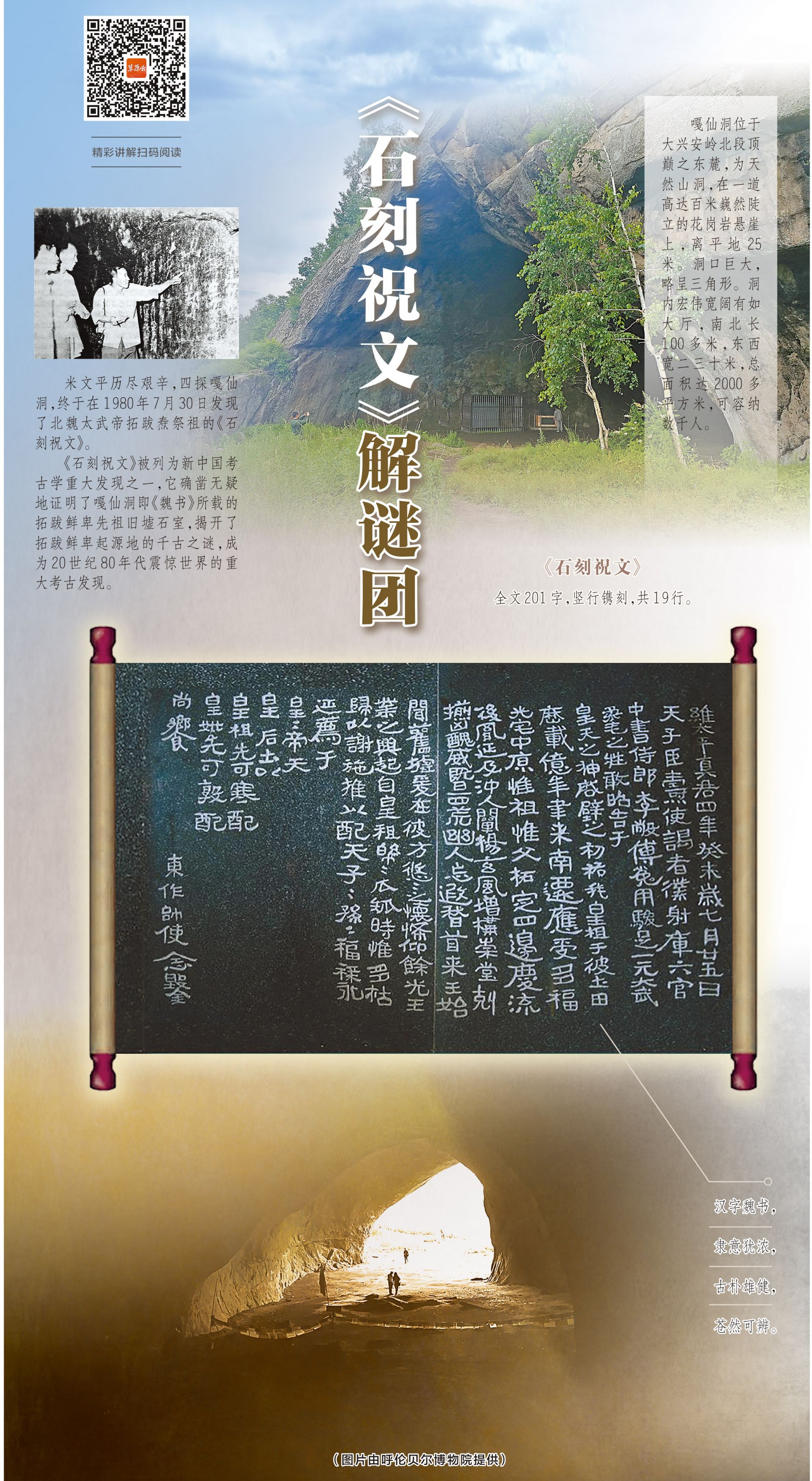

一天,办公室有人说起在鄂伦春自治旗出差时参观嘎仙洞的情况,米文平随口问了句:“那里边还有文字?”从此他踏上了到嘎仙洞寻找鲜卑史迹的漫漫长路。他历尽艰辛,四探嘎仙洞,终于在1980年7月30日发现了北魏太武帝拓跋焘祭祖的《石刻祝文》:“维太平真君四年癸未岁七月廿五日,天子臣焘,使谒者仆射库六官、中书侍郎李敞、傅缆,用骏足、一元大武、柔毛之牲,敢昭告于皇天之神:启辟之初,佑我皇祖,于彼土田。历载亿年,聿来南迁。应多受福,光宅中原。惟祖惟父,拓定四边。庆流后胤,延及冲人。阐扬玄风,增构崇堂。剋翦凶丑,威暨四荒。幽人忘遐,稽首来王。始闻旧墟,爰在彼方。悠悠之怀,希仰余光。王业之兴,起自皇祖。绵绵瓜艇,时惟多枯。归以谢施,推以配天。子子孙孙,福禄永延。荐于皇皇帝天,皇皇后土。以皇祖先可寒配,皇妣先可敦配。尚飨!东作帅使念凿”。全文201字,竖行镌刻,共19行。汉字魏书,隶意犹浓,古朴雄健,苍然可辨。

嘎仙洞位于大兴安岭北段顶巅之东麓,属嫩江西岸支流甘河之上源。本为天然山洞,在一道高达百米巍然陡立的花岗岩悬崖上,离平地25米,洞口巨大,略呈三角形,朝南偏西,背山面水。洞内宏伟宽阔有如大厅,南北长100多米,东西宽二三十米。洞内总面积达2000多平方米,可容纳数千人。穹顶高大,洞壁平整,浑然天成,鬼斧神工。西侧洞壁上,距洞口15米有一处稍经修凿的平面,祝文就镌刻在这个平面上,高与视平线相齐。

呼伦贝尔历史博物馆陈列展览部的司朝元说:“这是北魏太平真君四年(公元443年),太武皇帝拓跋焘派大臣李敞至此祭祖镌刻的祝文。《石刻祝文》内容与《魏书》中的记载除少数字句不同外,其他基本相同。这是因为《石刻祝文》是北魏太平真君四年由拓跋焘所撰,李敞等前来照圣旨致祭所刊的祝文原件。而《魏书》则是在100多年后由北齐史学家魏收修撰而成,其记载不仅要兼顾历史事实,还得符合当时的政治氛围与要求,属于经过整合的第二手资料。”

祝文中的“始闻旧墟,爰在彼方”,《魏书》中作“具知旧庙,弗毁弗亡”,将“旧墟”改为“旧庙”。司朝元解释:“拓跋焘将石室视为祖先居住地,故称旧墟。100多年后,魏收把石室称为‘旧庙’,还说‘弗毁弗亡’,显然在北齐时已不知道这个‘祖庙’原来是个山洞。二者相比较,更凸显《石刻祝文》的价值。嘎仙洞则与《魏书》所载乌洛侯遣使‘称其国西北有国家先帝旧墟,石室南北九十步,东西四十步,高七十尺’基本相符。”

《石刻祝文》,被列为新中国考古学重大发现之一,它确凿无疑地证明了嘎仙洞即《魏书》所载的拓跋鲜卑先祖旧墟石室,揭开了拓跋鲜卑起源地的千古之谜,成为20世纪80年代震惊世界的重大考古发现。同时,也为我们提供了一个可靠的地理坐标,使得一些原始典籍中记载的大鲜卑山、大泽、乌洛侯、地豆于、难水、室韦等地理位置迎刃而解。1988年,嘎仙洞遗址被国务院公布为全国重点文物保护单位。(草原云·内蒙古新闻网记者 高玉璞 通讯员 司朝元)

【自白】

意义非凡的祭祀

大家好!我就是传说中嘎仙洞的《石刻祝文》。祝文,是古代祭祀祖先之辞,亦称“祝辞”。说起我的身世,那可真是不一般。我问世于1580多年前。史书记载,太武帝拓跋焘派中书侍郎李敞去祭祀拓跋鲜卑的旧墟石室,“并刊祝文于室之壁而还”,就是我出生的背景。

时针回拨到公元443年,李敞受太武帝拓跋焘之命,率领人马由代京(今山西大同)出发,一路风餐露宿,跋涉4000多里,穿过大兴安岭的群山密林,来到拓跋焘心中的祖屋——嘎仙洞石室,举行祭祀仪式。

这次祭祀在拓跋焘心里的意义非同小可,宣、献二帝先后两次带领拓跋鲜卑南迁,从狩猎经济发展到游牧经济,对部族的发展起到了决定性作用。拓跋焘对祖先这一里程碑式的壮举深念不忘,撰写了祭祀祝文歌颂,同时也希望后人永远铭记。

李敞受命代替拓跋焘举行祭祀仪式。他身着祭服,庄严之气立即弥漫于石室。他恭敬又虔诚地展开一卷黄帛,以拓跋焘的口吻,高声宣读对祖先歌功颂德的祭告之文,并祈求祖先保佑。声音如沉雷,字字在石室激起回响。宣读完毕,他肃穆转身,示意石匠“可以开始了。”

随着沉重的凿声响起,石屑飞扬间,祝文如刀锋般嵌入石壁:“以皇祖先可寒配,皇妣先可敦配……”,最后一锤落定,我作为拓跋鲜卑的印记庄严诞生。

岁月在历史的长河中奔腾,朝代更迭如嘎仙洞口飘过的浮云。数不清的面孔从我眼前走过,有的人甚至还好奇地摸着我,辨认着字迹,却没有人读懂我。直到1530多年后1980年盛夏的一天,一位50多岁、风尘仆仆的男子站在我面前,声音因激动而有些颤抖地喃喃:“找到了!就是它!太平真君四年……”

接下来的很长一段时间,我身边热闹非凡,灯光如昼,人们有测量的、拍照的、拓印的……沉睡千年的名字“拓跋鲜卑”“祖庙石室”不时传入我耳朵,我仿佛又听到了当年李敞的声音。

如今,我依然在大兴安岭的怀抱中,迎接着一批又一批慕名跋涉而来的游客,他们的目光一遍遍抚摸着我身上的刻痕,低声诵读着那些文字,满眼是对历史的敬畏与探寻。(草原云·内蒙古新闻网记者 高玉璞)

【观点】

文化融合促发展

拓跋鲜卑,这个发轫于呼伦贝尔的古老部族,在一路迁徙的过程中,吸收借鉴着各种文化,书写了一段波澜壮阔的史诗。

拓跋鲜卑最初活动于今大兴安岭北部和呼伦贝尔草原地区。嘎仙洞《石刻祝文》的发现,为拓跋鲜卑起源于大兴安岭提供了实证。公元前1世纪左右,宣皇帝推寅率领拓跋部从大鲜卑山(今大兴安岭)南迁至大泽(今呼伦湖)。历经200余年的休养生息,拓跋鲜卑与匈奴、高车等族群互融,与中原汉王朝往来不断,逐渐完成了由狩猎经济向游牧经济的转化。以扎赉诺尔鲜卑墓群为例,其以大量牛、马、羊骨殉葬,表明当时畜牧饲养业已达到一定规模。呼伦贝尔草原为拓跋鲜卑发展畜牧业提供了充足的保障和空间,使生产力得到了空前发展,为他们走出草原奠定了基础。

东汉末年,拓跋鲜卑离开呼伦贝尔,开启了第二次南迁。他们历尽艰辛,穿越大兴安岭南段,折向西南,进入匈奴故地即大青山及河套一带。此后,历经拓跋力微、拓跋猗卢、拓跋什翼犍直至拓跋珪,拓跋鲜卑最终在盛乐建立了北魏政权,实现了初步发展。

公元398年,拓跋珪迁都平城(今山西省大同市),统治者仿效中原传统制度,体现出其融入中华文明大家庭的自觉与认同。公元494年,孝文帝将都城从平城迁到洛阳,开启了历7帝、享国40年的洛阳时代。在此期间,拓跋鲜卑进一步推行汉化改革,学习中原文化、儒家思想,使北魏面貌焕然一新,国力日臻强盛。

拓跋鲜卑的南迁融合之路,生动而深刻地诠释了中华民族的历史是一部民族融合的壮阔史诗。拓跋鲜卑在呼伦贝尔的山水间孕育、成长,以这片广袤而充满生机的土地为起点,毅然踏上南迁之路。他们以开放包容的姿态兼纳远近,不断革新进取,在融合其他多元族群的过程中发展壮大,谱写了民族交往交流交融的篇章,为中华民族多元一体格局的巩固与发展注入了勃勃生机。(赵艳芳 包慧娴)(作者系呼伦贝尔博物院研究馆员)

【史话】

不畏艰险勇探索

古老的嘎仙洞,隐藏在山峦的葱郁密林中,幽深的洞穴,斑驳的石壁,诉说着鲜卑部族悠久的历史。

为寻找更大的生存空间,宣皇帝拓跋推寅率众南迁至大泽,开始了逐水草而居的游牧生涯。后来,又南迁至漠南阴山脚下。拓跋鲜卑的2次南迁,为我们留下了颇具奇幻色彩的传说故事。

传说献帝拓跋邻在位时,有神人对他说:“此土荒遐,未足以建都邑,宜复徙居。”但此时拓跋邻已年迈体衰,无力引领族人踏上征途,便将这份重任与对未来的希望寄托于年轻有为的皇子诘汾,并将皇位传给他,命令他施行继续南迁的壮举。

诘汾不负众望,率队踏上了充满未知与挑战的迁徙之路。他们穿过茫茫沼泽,翻越崇山峻岭,一路艰辛无法用语言描述,部落里的人越走越少是摆在大家面前的事实。就在进退两难一筹莫展时,天空中出现了一头“其形似马”的神兽,发出像牛一样洪亮的声音,为迁徙的队伍引路。跟随神兽的指引,经过九难八阻,终于来到了匈奴的故地,这就是传说中拓跋鲜卑充满奇幻色彩的第二次迁徙大业。

通过这个传说故事,我们看到拓跋鲜卑面对自然挑战时的无畏与智慧,他们不惧艰难险阻,以不屈不挠的精神,跨越茫茫沼泽,翻越崇山峻岭,只为寻找一片沃土。神话传说虽非史实,却以浪漫而富有哲理的方式,诉说着中华民族坚韧不拔、勇于探索的精神,以及对于美好生活的深切渴望与不懈追求,激励我们不断前行,在历史的长河中书写辉煌篇章。(张雅怡 包慧娴 供稿)