◎李树榕

今年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。值此历史节点,路远的长篇小说《红城时代》第一部《水与火》荣获内蒙古自治区第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖,恰逢其时。可见,现实主义文学,只有在创作中尊重历史发展规律,礼敬史实,见证并反映人类社会真实性,以建构历史本身,方可称“经典”。

得民心者,得天下,是历史一再揭示的社会发展规律。而《红城时代》恰恰是把近百年前的草原牧民塑造成这部书的主人公,呈现了“红船”驶向“红城”的必然性。

乌兰浩特,蒙古语,即红色城市。当我翻开书,心理期待的是了解1947年在王爷府即乌兰浩特怎样筹建召开“五一大会”,以创立“内蒙古自治区”的那段历史。孰料,开篇伊始,一个人和一匹狼即刻激发了读者的好奇心:“难道我要死了吗?”“我是谁?”就在日本鬼子野村挥刀第二次砍来时,“一道黑光一闪,一匹黑狼不知从什么地方闪电般扑过来,锋利的牙齿准确地咬在野村脖子的气管处。”一连串与生死密切相关的情景呈现在眼前,即刻将我的关注聚焦到主人公噶拉以及东北抗日联军在祖国北疆白狼峰与日寇展开的一场血战中……

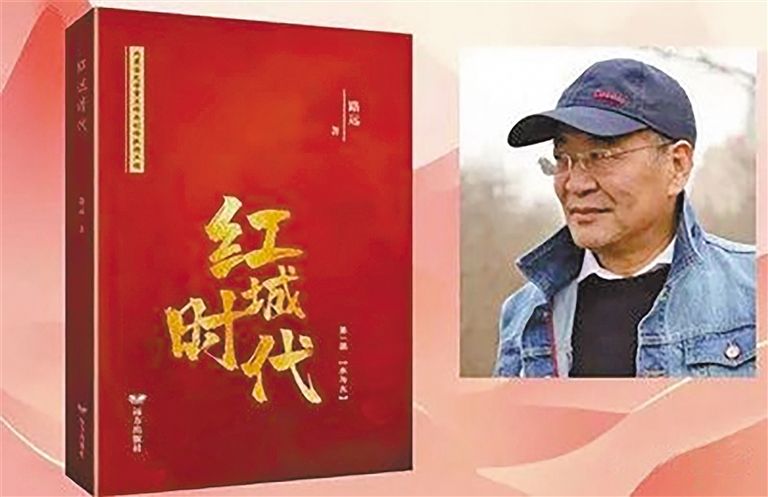

路远是一位文学成绩赫然、讲故事能力极强、特别难得的多产作家,无论小说《神汉》《祭火》《布里亚特女裁缝》《红狼毒》《色的记忆·荒漠》《守望者》等,影视剧本《珠拉的故事》《京华烟云》《静静的白桦林》《七品钦差刘罗锅》《关东大先生》《上海风云》《厨子当官》《鄂尔多斯风暴》《图兰朵公主》,抑或广播剧《母亲碑》《乌兰牧骑之恋》《坚守可可西里》等,均以其深厚的生活阅历、深刻的人生见地、深切的家国情怀、超乎寻常的艺术想象力和文学才能,在人与人之间用崇尚英雄、剑走偏锋的奇思妙想,创作出悬念叠生、丝丝入扣、扣人心弦的故事;在人与动物之间用崇尚自然、虚实结合、充满灵性的构思,为读者营造了带入感极强、需要深悟才能明其理的故事情节。而《水与火》所刻画的草根人物噶拉,随着社会历史年轮的转动,在被动适应与主动选择的磨练中,成长为抗日英雄,便体现出“个人命运民族命运之缩影”的深刻性。

从人物塑造看,嘎达梅林是伊和梅林的原型……中国共产党建党时的南湖红船是水小愚家游船的原型……而没有真人为原型的噶拉、列娜、水小愚、陶大可等,却是以抗战时期千百万忠于祖国、保卫祖国的普通老百姓为原型。可见,《红城时代》是以“红船时代”的革命史实为依据,既讲好红色文化故事,又揭示社会发展规律,同时还要彰显中国抗日战争胜利、世界反法西斯战争胜利的底层逻辑。

少时的噶拉,憨直、粗放、热情,还有几分顽皮。经历中村事件欺骗后,逐渐变得沉稳、机警起来,由被动顺从主人的“命令”,向有所为而有所不为的自觉选择转化。读者喜欢他,是在赞赏其勇敢、顽强、仁义又不乏聪明的同时,看到了具有高度民族尊严的正义精神。而作者,是极力避开“红色英雄”“革命斗士”的旧有模式,使之成为了抗战题材中非乌托邦化的可信的艺术典型。

噶拉的人性,与普通人无异。美味的黑松露,他欲罢不能;面对身边的贵族小姐,他亦失去自控……路远之所以没有将噶拉虚构成高大全的形象,就是在力争生活真实的基础上,阐释一个牧民能够成长为革命战士和抗日斗士之不易。

本性决定本能。动物如此,人亦如此,所以佛洛依德才把人格分为“本我”“自我”“超我”三个层级。在我看来,本我,是几近动物性的“我”;自我,是受到特定时代道德、政治等规约后的“我”;超我,则是为了大多数人的利益勇于牺牲自己的“我”,即英雄。

1930年的中国,内忧外患并存。作为蒙古王公贵族的家奴,噶拉会遭遇什么呢?

礼敬史实,不是复述史实。遵循“大事不虚、小事不拘”的原则,非凡的艺术想象使作者围绕着噶拉描写了一系列源于生活又不同于生活的故事情节。从而,噶拉由顺应命运的社会底层少年不断成长着——历经了与那马(银色闪电)、那狼(云之影)、那金雕(流星)的草原传奇故事,又经历了与蒙古族姑娘珍珠、满族姑娘奥蕾、鄂温克族姑娘列娜、汉族姑娘水小愚等异性的“爱情”传奇。就在噶拉的家乡即将沦为日寇殖民地时,如何从政治懵懂升华为保家卫国的政治选择,是小说主题思想的承载点。所以,噶拉在四个女性中,选择哪一个,不仅体现出个人爱情的选择,而是对政治立场的选择。

就“爱情”而言,除梅林的女儿珍珠是以关怀、疼爱、温柔,凝聚成的“家人”情,其他三位同噶拉均为“偶遇”。

初见清皇室格格奥蕾,噶拉直觉到了贵族阶层自带傲慢、颐指气使的品行。在驯服名为银色闪电的烈马过程中,作为奕忻亲王的养女,奥蕾对噶拉的心态在变化着,从蔑视、轻视、无视,到惊讶、依赖、佩服。当他们身贴身共同驾驭着烈马在草原上狂奔时,被风吹拂到噶拉面颊的奥蕾的柔发和香水的气息,使少年初次领略了异性之美妙和动人。

首次遇到列娜,却无异于是大森林里的遭遇和噩梦。长期在野外生存练就的不是男儿胜似男儿的英气、顽强、勇敢,以及在对日作战中勇于决策、巾帼不让须眉的境界,使噶拉对列娜不禁由衷钦佩。当作为共产国际领导的女战友,以其英武和飒爽英姿的风采打动了噶拉时,爱情似乎也会沐浴着森林的雨露而萌生。

祖国北疆草原的牧民噶拉,能否与江南水乡富家女水小愚相遇,是路远谋篇布局时对自己的巨大挑战——第一部推出后,怎样推出《红城时代》的第二部和第三部?同时,也是见证中国共产党成立的“红船”与见证中国共产党领导的第一个民族自治区“红城”相关相连的重要纽带。

噶拉初见小愚,是陶大可遵父命,押送三百万两银子北上草原的路上。尽管二人并不了解彼此的身份,小愚还是给心性单纯的噶拉留下了新鲜而美好的印象。当他们在抗击侵略者的斗争中邂逅,不用言语,就能相互信赖——小愚认为,“这个蒙古族青年太有意思了,直率坦白,毫不掩饰自己,一眼就能看透他的心。”他“简直就是一个神话”“是自己心目中崇拜的英雄。”在噶拉看来,无论小愚的“父亲”萧平是国民党还是共产党,只要坚决抵抗日本侵略者,就是同志加战友。“她外貌娇弱,但内心无比强大。因为她有理想信念的支持……所以,她已经是一位成熟的革命战士了。”蒙古族汉子敏于行而讷于言的性格,就像暖水瓶,外冷内热,噶拉虽未对小愚表白,在心里却完全接受了她。

小说中,有关“红船”的故事不多,除讲述中华优秀传统“童叟无欺”的人道和商道,作者虚构了共产党人陶大可“河底捞金笔”的情节。表面看,金笔丢在小愚家船上,大可是为小愚,实则是为通过寻找失主,同党的地下组织取得联系。

毋庸讳言,“红船”丢金笔,属于虚构。谎称“农业考察”的日本人中村丢表,却非虚构。前者,路远强调了共产党人冒着生命危险也要将承诺落到实处;后者,则是作者通过历史事实,欲达到暴露日本侵略者“畏威而不怀德”“阴险与狡诈的残忍”“野心由来已久”的目的。

可见,将“红船”与“红城”连接起来,不仅具有深远的政治价值,在揭示广及全人类的重大命题——得人心者,一诺千金,诚为本;失人心者,言而无信,欺为术等方面,还具有强化的道德价值。

红色,是鲜血的颜色,含有革命、斗争、牺牲、胜利、欢庆等内涵。以此推演,噶拉的命运就是摆脱本我、跨越自我、达到超我的自觉选择。尽管,未能阻挡伪满洲国的建立,东北抗联对敌血战、百折不挠的伟绩却已名垂青史;尽管日本侵略者欲打造一个伪蒙古国,伫立在祖国北疆的“华北军第五十九军抗日阵亡将士公墓”,亦宣示了用鲜血铸造的抗日长城,永固万载。

1921年,“红船”的江风,吹遍祖国大地百年有余。我期待,在《红城时代》的后续中,噶拉一定怀揣“红船”初心和理想,在爱骑“银色闪电”的飞驰中直奔“红城”。