□邓勤

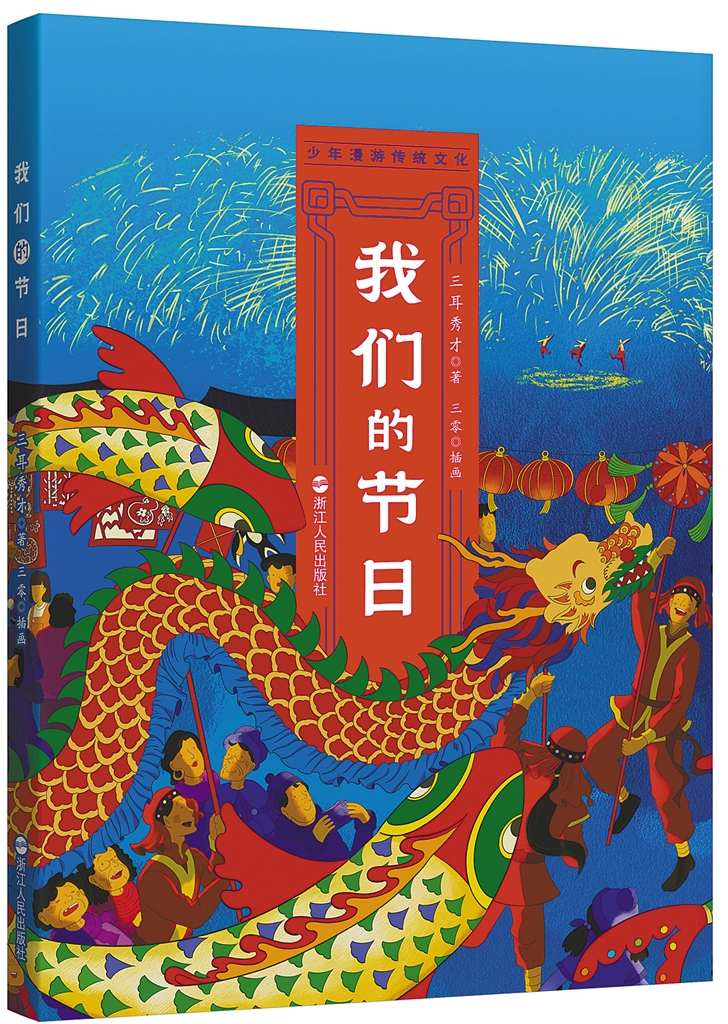

每个青少年都应是中华文明和中华传统文化的传承者。“中国节气+”概念倡导者、作家韩光智(笔名“三耳秀才”)长期致力于中国传统文化在少年儿童中的推广,已出版《跟着节气小步走》《我们的节气》等。其新著《我们的节日》,巧妙构建了“中国时间”坐标系,将春节、元宵、清明、端午等七大传统节日纳入其中,既精准勾勒每个节日的独特气质,又深入挖掘其内在的文化逻辑。

本书跳出了对传统节日习俗的简单罗列,而是以“时间”为核心线索,构建起“节俗—历史—精神”的三维认知框架。以春节为例,书中通过“四个开始”解读——从腊八的序幕到立春的天文起源,从汉武帝“太初历”的历法定型到1913年“春节”定名,再到2024年申遗成功,将春节的演变浓缩为“欢乐颂四重奏”。这种从民俗到制度、从历史到现代的层层递进,不仅让读者了解春节“怎么过”,更明白其“为何重要”。这种将宏观历史与微观叙事结合的方式,让传统节日成为流淌着文化基因的生命长河。

书中以“三耳秀才”带领赵小燕、钱壮壮等4名小学生展开节日漫游为叙事主线,通过其“秀才爸爸”的家庭身份与“文化导师”的社区角色,在逛老街、猜灯谜、做灯笼等烟火气十足的日常活动中,自然融入传统节日知识的讲解。这种沉浸式的“大朋友带小朋友”叙事策略,以生活化场景消解文化科普的距离感,为少年读者推开一扇亲切可感的文化传承之窗。

书中还有充满少年儿童喜闻乐见的互动场景,比如春节时的吉祥话接龙游戏,将“鸡日”“狗日”等民俗知识转化为趣味竞赛;元宵节的“皮影首饰”和“生花盆”制作,让传统手工艺与现代创意碰撞出火花;七夕节用观星软件“扫一扫天空”,将“纤云弄巧”的诗意与航天梦想结合……这些细节不仅贴合少年的认知特点,更传递出“传统不是博物馆里的标本,而是生活中的活文化”的理念。

作者在表述中巧妙融合了文学性与科普性。比如描述端午节主题时,既引用屈原“路漫漫其修远兮”的诗句,又以“超燃”“硬核”等网络热词阐释端午的斗争精神;讲述重阳节“登高”习俗时,既引用刘勰“登山则情满于山”的文论,又借少年之口说出“境界在山顶”的感悟。这种“古今对话”的语言策略,让传统文化在少年读者的认知语境中焕发新生。

在全球化与现代化的双重背景下,传统节日如何实现创新性发展?作者始终贯穿“传统与现代共生”的理念,既珍视节日的本真,又关注其时代性表达。尤为值得关注的是,书中对节日文化的传承主体进行了重新定位,少年、儿童成为主动的传承者。无论是元宵节自制灯笼、重阳节策划敬老活动,还是春节吉祥话接龙中的“少年创意”,都彰显了少年在文化传承中的主体地位。

当传统节日不再是课本上的知识点,而是生活中的伙伴、精神上的故乡,文化传承便有了最坚实的根基。这部作品的价值,在于为少年开启了一场通向文化深处的漫游,让他们在节日的烟火气中,触摸到中华文明的根脉,感受到作为文化传承者的自豪与责任。