在通辽市文博院中国古代史(上)展厅,悬挂着一件出土于西辽河流域的稀世珍宝——鲜卑人面金牌饰。这件鲜卑人留下的珍贵遗物,不仅是璀璨夺目的黄金艺术品,更是穿越时空的历史使者,无声诉说着鲜卑的历史文化,生动展示着鲜卑人的审美与精湛的技艺。鲜卑人面金牌饰沉睡于西辽河大地的怀抱千余年之久后重见天日,抖落泥土的瞬间,往日光彩惊艳世人。

1990年6月的一天,一位牧民在哲里木盟(今通辽市)科左中旗腰力毛都苏木哈拉图达嘎查西北处拾牛粪时,捡到3件金牌饰,交到哲里木盟博物馆(今通辽市博物馆)。博物馆立即派人到发现地,看到这是沙丘中的一块风蚀地,金牌饰是随沙丘移动暴露于地表的,周围除了几件小陶片,别无它物。

对于牧民交上来的3件金牌饰,经过文博人员鉴定,1件是兽纹金牌饰,2件是人面纹金牌饰,均由纯黄金铸造,为鲜卑人之物。

出土金牌饰的小村庄地处西辽河流域腹地,公元2至5世纪时为鲜卑人游猎牧养之地。《后汉书》里记载,大约在西汉武帝年间(公元前140年—公元前87年),随着东胡族系乌桓人向中原边郡塞外的迁徙,居其大后方同一个族系的鲜卑人从大兴安岭一带开始向西南迁移,来到了乌桓人的原驻牧地饶乐水,并且“以季春月大会于饶乐水上”。发现鲜卑人面金牌饰的地点在新开河流域,2000多年前统称为饶乐水。

鲜卑源于北方古老的东胡族,是中国历史上第一个成功入主中原、实现北方地区统一的游牧部族,一度活跃于东晋十六国和南北朝时期。4世纪以前,鲜卑主要活动区域在内蒙古地区,这里也是鲜卑不断发展壮大时期的重要活动地域。

古人认为一切事情均由神灵决定,所以喜欢举行祭祀活动,向上天求答案,鲜卑人亦如此。为鲜卑人主持祭祀活动的萨满,在人们心中是能够与神灵沟通的法师,地位很高。所以有专家认为,人面金牌饰可能与祭祀有关。

《魏书·礼志》中记载了天赐二年(公元406年)北魏太祖在盛乐(今呼和浩特市和林格尔县土城子)古城西郊举行盛大祭天仪式,“女巫升坛,摇鼓。帝拜,后肃拜,百官内外尽拜……拜讫,乃杀牲。执酒七人向西,以酒洒天神主,复拜,如此者七。自是之后,岁一祭,”

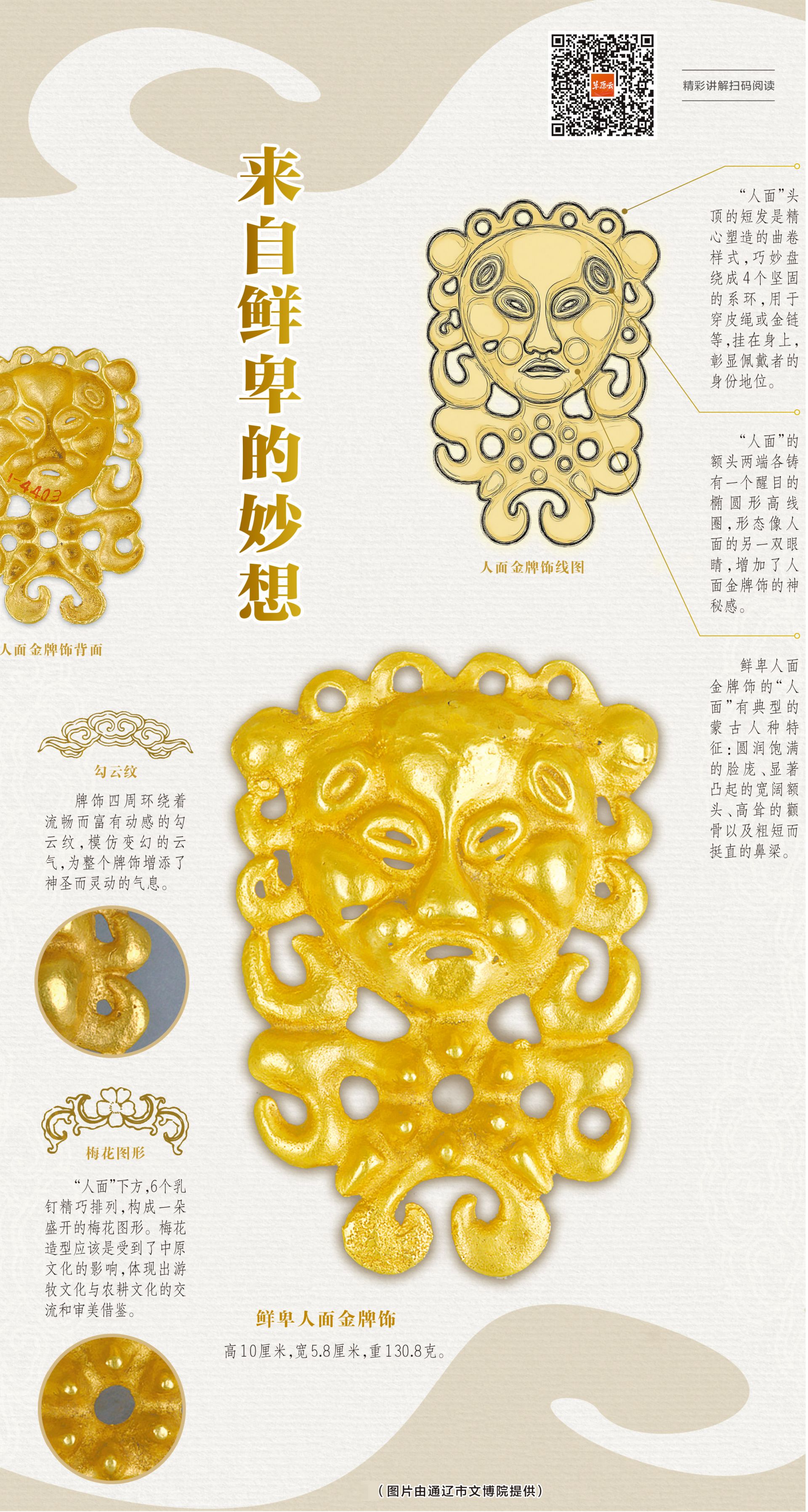

通辽市文博院研究馆员陈永生介绍:“人面金牌饰有2件,含金量均高达95%以上,所以历经千年仍金光灿灿。它们的核心魅力就在视觉冲击力极强的人面上。鲜卑首领和贵族喜欢佩戴精美的黄金饰品彰显身份与地位,但在鲜卑金牌饰中,常见的多以动物形象为主,用人面形象的相对较少。鲜卑人面金牌饰的‘人面’是典型的蒙古人种特征:圆润饱满的脸庞、显著凸起的宽阔额头、高耸的颧骨以及粗短而挺直的鼻梁。这种高度写实又略带程式化的刻画,很可能就是鲜卑人自我形象的艺术化表达,也从侧面展现了鲜卑人的容貌特点,反映出鲜卑人对自身形象的关注。在人面额头两端,各铸有一个醒目的椭圆形高线圈,其形态像人面的另一双眼睛,增加了人面金牌饰的神秘感。”

仔细端详人面金牌饰,发现它头顶的短发是精心塑造的曲卷样式,自然延伸、巧妙盘绕,最终形成4个坚固的系环。这一别出心裁的设计从实用功能而言,明确表明人面金牌饰是一件豪华挂饰,4个系环通过皮绳或金链等穿系,挂在身上,彰显佩戴者的身份地位。从审美方面来说,卷发与系环浑然一体,将功能性部件完美融入整体艺术构图,毫无突兀感,展现了鲜卑工匠高超的设计智慧和审美情趣。同时,卷曲的头发增添了人面的生动性和装饰性。

人面下方,6个乳钉精巧排列,构成一朵盛开的梅花图形。陈永生说:“乳钉在草原金属牌饰中并不鲜见,这里的梅花造型,应该是受到了中原文化的影响,体现出游牧文化与农耕文化的交流和审美借鉴。牌饰四周环绕着流畅而富有动感的勾云纹,模仿变幻的云气,为整个牌饰增添了神圣而灵动的气息。”

鲜卑人面金牌饰在通辽地区出土,反映了鲜卑人迁徙链中的历史足迹,为研究鲜卑人在西辽河流域的活动范围、社会结构和文化面貌,提供了珍贵的实物资料。(草原云·内蒙古新闻网记者 高莉 通讯员 陈永生)

【自白】

黄金铸就的面容

大家好!我就是鲜卑人用沉甸甸、黄灿灿的金子铸造的人面牌饰。我身高10厘米,宽5.8厘米,体重130.8克。这敦实的体格,称得上是黄金里名副其实的“重器”了。我有着如满月般的圆脸,额头凸出,颧骨有点高,鼻子短粗,眼睛和嘴巴镂空。这种凸面透雕,凹背镂空的独特技法,让我看上去有强烈的立体感和光影效果。

整体看上去,我就是个成年人的巴掌那么大的黄金面具。说起面具,作用还真不小。远古时代,人们狩猎时戴上动物形状的面具做伪装,这样接近猎物时不容易被发现。战场上,面具的作用就更大了,不仅可以保护士兵的脸部不受伤害,还能对敌人产生震慑效果。例如北齐时的名将兰陵王高长恭,作为武士,他却长着一副英俊小生的面孔,为了“唬住”敌人,打仗时他就戴上一个面目狰狞的面具,从气势上先占据上风。

后来,随着图腾崇拜、祭祀活动的兴起,再加上黄金的贵重与金光灿灿的色泽,黄金面具应运而生。金面具不仅成为古人社会地位与权力的象征,也反映出当时的工艺水平。祭祀时,有一定身份的人戴着它,祈求风调雨顺,表达对神灵的敬畏。丧葬时,为逝者戴上黄金面具,不仅体现对逝者的尊重,更求得灵魂不朽。

我属于祭祀用品。大家看我额头两端,各铸一个椭圆形高线圈,乍看像眼睛。这双眼睛给人的感觉像神话故事里二郎神额头上的第三只眼一样,有“通天”功能。

鲜卑人称主持祭祀的法师为萨满,他将皮绳从我头顶卷发式的4个孔穿过,将我挂在身上。金光闪闪的我,立即让他在人们眼中更显威严,敬畏之情便油然而生。

草原的风吹过我的脸颊,碧蓝的天空上苍鹰盘旋,我的脸感觉到了篝火的温度,萨满神秘的语言回旋在我耳边,凝结为鲜卑历史中一个不灭的符号。今天,我带着人们穿越时光的壁垒,聆听一千多年前鲜卑人的呼吸,探索他们与苍穹那段神秘的对话。(草原云·内蒙古新闻网记者 高莉)

【观点】

多彩的文明交流

□孟祥昆

鲜卑是我国历史上一个古老的北方民族,活跃于汉晋北朝时期,先后在北方草原和黄河流域建立了若干政权。十六国中,鲜卑建立的政权有前燕、后燕、南燕、西秦、南凉,此外还有西燕、吐谷浑和代等。继十六国后,随着拓跋鲜卑建立北魏统一中国北方地区,整个北朝的主要统治集团也都是鲜卑。因此,自魏晋以来,鲜卑遂成为北方地区的主要部族。在民族融合的历史进程中,鲜卑在政治、文化与风俗上逐渐与中华文化趋同,最终融入中华民族的大家庭中。

地处北方西辽河流域核心区的通辽地区是鲜卑人活动的重要舞台,鲜卑人在这里繁衍生息、游牧狩猎,留下了丰富的文化遗存。目前,通辽地区发现有科尔沁左翼中旗六家子鲜卑墓群、开鲁县福兴地鲜卑墓地、科尔沁左翼后旗布日敦鲜卑窑址等重要鲜卑文化遗迹,出土了金银器、铜器、陶器等大量代表鲜卑文化的遗物。人面金牌饰是通辽地区出土鲜卑文化遗物中的代表性器物,为探索鲜卑在西辽河流域的足迹提供了重要线索,也为研究鲜卑历史、文化、艺术与工艺等提供了实物资料。

文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。作为鲜卑文化重要组成部分的鲜卑金牌饰,造型多样,纹饰丰富,以流畅的线条和细腻的构图描绘了这一时期西辽河流域的众生百态,丰富了中华文化的内涵。鲜卑金牌饰无论是装饰风格还是制作工艺,在继承匈奴牌饰部分特征的基础上,又融合中原文化元素。在工艺上,采用中原地区常用的透雕以及半浮雕手法刻画牌饰内容,再依据自身文化特点,做成矩形或者不规则形状的牌饰佩戴于身上,形成特色饰品,折射出鲜卑兼容并蓄的文化特征。一些金牌饰与具有中原风格的陶器一起出土于同一遗迹中,可谓是鲜卑文化与中原文化密切交融的秀场。(作者系通辽市文博院院长、研究馆员)

【史话】

永恒的艺术魅力

黄金面具最早多与祭祀相关。商周时期,中原与巴蜀的巫祝们相信,黄金的永恒光泽能沟通人神。三星堆的黄金面具被小心地贴附在青铜头像上,薄如蝉翼的金箔经锤揲工艺延展至 0.2毫米,眉眼处的錾刻线条锐利如刀,既显威严又藏神秘——这或许是祭司化身神灵时的“面容”,在烟火缭绕中接受信奉者的叩拜。此时黄金面具的制作尚显朴拙,工匠将金块熔炼成液,倒入石范铸成粗坯,再以石锤反复锻打,让金属顺着模具的肌理舒展,最终成为贴合仪式需求的载体。

随着礼乐制度的成熟,黄金面具的功能逐渐向丧葬领域延伸。战国至汉唐,贵族们开始用黄金面具守护逝者。陕西西安出土的汉代黄金面具,轮廓与真人面容几乎一致,鼻翼处的透气小孔、唇线的自然弧度,都显示出工匠对人体的细致观察。这时期的工艺已臻精妙,锤揲技术能将金箔延展至更轻薄的程度,再以錾刻勾勒眉眼,甚至用金丝缀连胡须,让冰冷的金属有了血肉的温度。人们相信,黄金能防止尸身腐朽,更能彰显逝者生前的尊贵,让其在另一个世界仍保有威仪。

当中原的黄金面具在丧葬礼仪中沉淀时,游牧部族又赋予了它新的内涵。逐水草而居的鲜卑人,逝后以黄金面具覆面,既为守护逝者灵魂,也为迁徙中便于保存遗骨。他们的面具线条粗犷,眉骨与下颌棱角分明,透出骑士的剽悍,却又在鎏金技法上显露出与中原工匠的交流痕迹,或许是通过互市,或许是战乱中的技艺流转,让黄金的光泽在草原文明与农耕文明之间架起桥梁。

到了辽代,契丹人的黄金面具将这种融合推向极致。陈国公主与驸马合葬墓中,那对覆盖在逝者脸上的金面具,堪称中国古代工艺的巅峰。面具依逝者面容打造,公主的面具眉弯如新月,驸马的面具胡须以细金丝编缀,每一片金箔都经千百次锤揲,薄得透光,精准地贴合于面部轮廓。契丹人信萨满,也重等级,黄金面具既是引导灵魂归乡的“神容”,也是贵族身份的象征。他们向中原人学到更精细的范铸法,面具边缘常錾刻象征茂盛长久、吉祥如意的卷草纹。

黄金面具的演变,宛若一部微缩的文明史。从祭祀时的“神之面容”到丧葬时的“人之尊严”,从单一的天神崇拜到多元的文化交融,使这些面具成为跨越千年时空的见证者。(雷焕 供稿)