牌符在蒙元时期是一种特殊的信物,渗透于政治、经济、军事等各方面,用于传达皇帝的旨意政令、标识身份。由于牌符是行使特殊职权时的信物,所以它的形制、质地及文字内容会根据行使职权的不同而变化。管理牌符的机构为中书省、典瑞院。

兴安盟科尔沁右翼中旗(简称科右中旗)博物馆便珍藏着一件这样的牌符——元代天字拾二号夜巡铜牌,是该馆的镇馆之宝。

走进科右中旗博物馆,首先跃入眼帘的是墙壁上挂着的2只通高2.75米的元代天字拾二号夜巡铜牌正反面雕塑,这件珍贵文物的“真身”在二楼展厅。

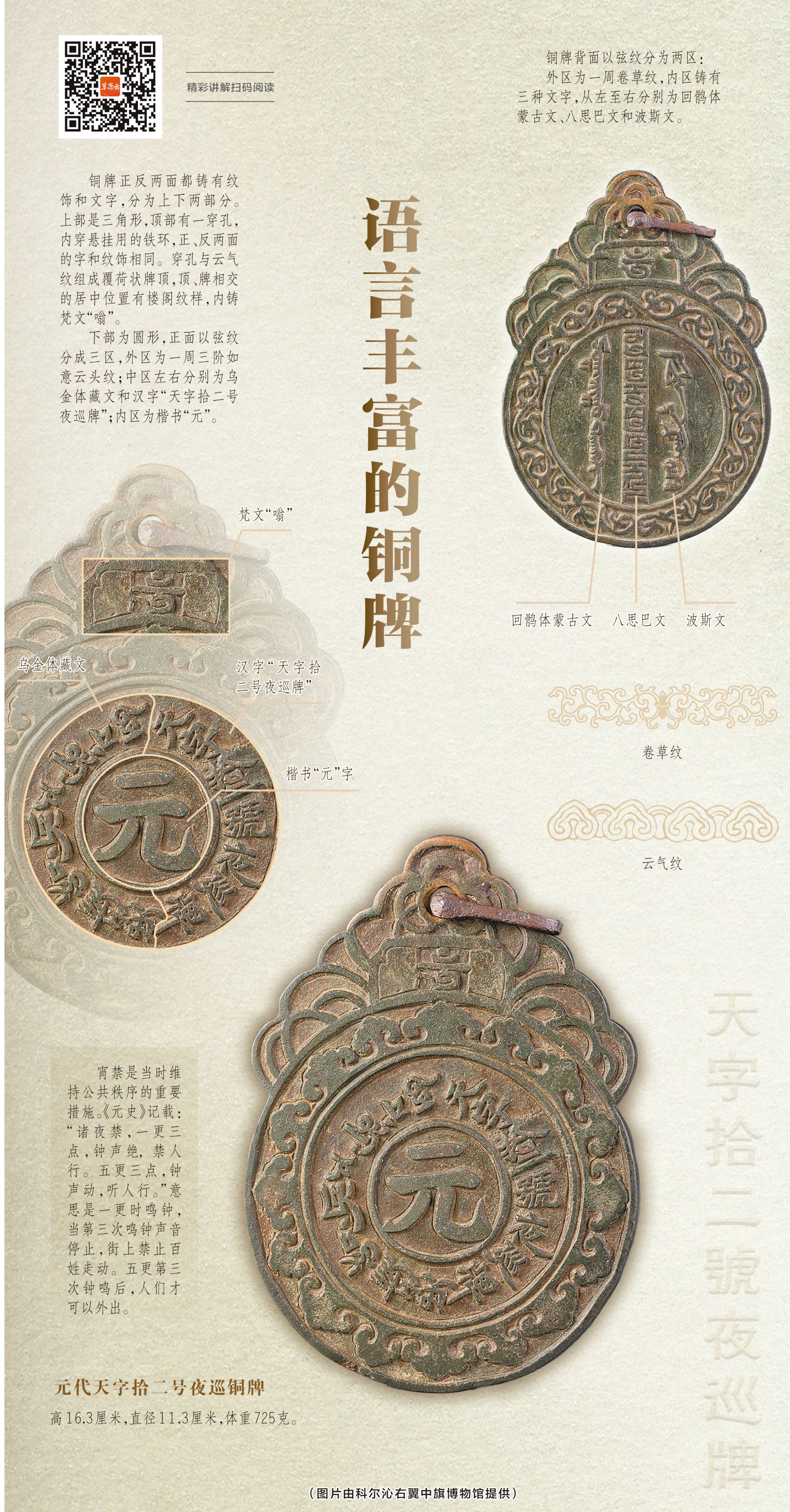

博物馆藏品保管部陈列组的红伟介绍:“元代天字拾二号夜巡铜牌又称六体文夜巡牌,是国家一级文物。2015年之前,它被称为‘五体文夜巡牌’,因为人们一直认为牌符上面有汉文、乌金体藏文、回鹘体蒙古文、八思巴文、波斯文5种文字。直到2015年,布达拉宫专家释读牌符上的藏文时,发现牌符顶部楼阁纹样内嵌着梵文‘嗡’字,于是,该牌符便被称为‘六体文夜巡牌’。目前,全世界共发现17块元代牌符,但刻有6种文字的只有我们馆的这块六体文夜巡牌。”

六体文夜巡牌发现于1985年。那年4月的一个下午,科右中旗杜尔基苏木乌兰化嘎查村民色吉拉胡在村子东边的一处土丘中发现了这块铜牌,后被科右中旗文物管理所收藏,2009年转藏科右中旗博物馆。

六体文夜巡牌重见天日后,引起国内外专家学者的广泛关注。1994年,著名少数民族语言学家、八思巴文研究专家照那斯图撰写了《内蒙古科右中旗元代夜巡牌考释——兼论扬州等处发现的夜巡牌》,其后,蔡美彪等史学专家和学者也纷纷著文,对该铜牌进行考释解读。经过史学家们的论证,六体文夜巡牌上的回鹘体蒙古文、藏文、八思巴文和波斯文均译为“夜巡牌”,与牌面的汉字“天字拾二号夜巡牌”对应。

红伟说:“六体文夜巡牌上铸造的6种字体是民族大融合的体现。元朝的统一为不同民族的交往交流交融提供了有利环境。当操着不同语言的人大量涌入中原和江南、阿拉伯人和波斯人大批迁入中国,多民族的融合共生缩小了民族差异,逐渐形成了以中原文化为中心的民族认同趋向,呈现出民族大融合的盛况。”

宵禁是当时维持公共秩序的重要措施。宵禁制度最早可以追溯到周朝,《周礼·秋官司寇》中记载:“掌夜时,以星分夜,以诏夜士夜禁,御晨行者,禁宵行者、夜游者”。元代的城池也实行严格的宵禁制度。《元史》记载:“诸夜禁,一更三点,钟声绝,禁人行。五更三点,钟声动,听人行。”意思是一更时鸣钟,当第三次鸣钟声音停止,街上禁止百姓走动。五更第三次钟鸣后,人们才可以外出。普通百姓夜间不得随意出行,违者轻则笞责,重则面临法律制裁。六体文夜巡牌上铸的6种文字,从侧面印证当时卫戍部队保卫的地方聚集着大量汉族、蒙古族、藏族,以及从波斯等地而来的上层人士和各级官吏,这些人看到夜巡牌,便知道这是卫戍部队在执行任务。

随着考古界和史学界专家、学者对六体文夜巡牌的深入考释研究,我们越来越感受到了这块铜牌的魅力。铜牌上的6种文字不仅展现了语言的多样性,也体现了元朝统治者对不同文化的吸收与采纳。通过这块铜牌,我们不仅可以看到元代的统治体系,还能感受到那个时代多元文化融合的温度。(草原云·内蒙古新闻网记者 高莉 通讯员 红伟)

【自白】

元代夜间通行证

我是一块圆形铜牌,缘厚0.6厘米,窄边,无装饰,业内人称“窄素缘”。我身高16.3厘米,直径11.3厘米,体重725克,诞生于元代,出生即担负特殊使命——夜巡令牌。在当时严格的宵禁制度下,我是巡夜卫士的通行证。巡夜卫队长将我挂在腰间,带着卫士穿街过巷排除安全隐患时,若遇到守城士兵拦截,只需把我在他们眼前晃一下,即使双方语言不通,士兵也秒懂这是卫士在履行夜巡职责,立即放行。

士兵看到我如见令符,缘于我身体上铸的汉文、乌金体藏文、回鹘体蒙古文、八思巴文、波斯文都是“夜巡牌”的意思。除了这五种文字,我的额头中间还嵌着个代表吉祥如意的梵文“嗡”字,因此我被称为“六体文夜巡牌”。

我的正反两面都铸有纹饰和文字,分为上下两部分,上部是三角形,顶部有一个穿孔,内穿悬挂用的铁环,正、反两面的字和纹饰相同。穿孔与云气纹组成覆荷状牌顶,顶、牌相交的居中位置有楼阁纹样,内铸梵文“嗡”。下部为圆形,正面以弦纹分成三区,外区为一周三阶如意云头纹;中区左右分别为乌金体藏文和汉字“天字拾二号夜巡牌”;内区为楷书“元”字。背面以弦纹分为两区:外区为一周卷草纹,内区铸有三种文字,从左至右分别为回鹘体蒙古文、八思巴文和波斯文。当工匠将我从模具中取出时,我已成为元代多语世界的缩影。

我通常在夜深人静时上岗,月光掠过我身体上按《千字文》顺序编号的“天字拾二号”编码,城池里便张开安全防护的网络。我的身体随着巡夜卫队长的步伐有节奏地晃动着,偶尔和他铠甲上的甲片碰撞,发出清脆声响,这是守护的韵律,也是平安的音符。

我见过城池的繁华,见过商贾往来,也经历过风雨如晦、战火纷飞的动荡。如今,我安居于展柜,铜绿在我肌肤表面生长出时光的年轮。当一批又一批的游客将目光在我身上定格时,看到的不仅是6种文字的排列组合,更是不同民族文化相互映照的璀璨光芒。(草原云·内蒙古新闻网记者 高莉)

【观点】

灿烂的中华文明

科尔沁右翼中旗博物馆收藏的这枚圆形铜牌,是全球现存文字种类最多的古代牌符孤品,它不仅是元代“天下一家”治国理念的物质投射,更是中华文明多元一体格局形成的关键物证。直径11.3厘米的铜牌,镌刻着6种文字,成为解码元代多民族治理体系的“活字典”。考古学界经过数十年考释确认,铜牌双面分布着汉文、乌金体藏文、梵文、回鹘体蒙古文、八思巴文、波斯文6种文字,创下古代牌符文字种类的世界纪录。

“天字拾二号”的编号烙印,直指元世祖忽必烈中统元年诏定的《千字文》军事编码制度,成为“两都巡幸制”下元上都卫戍部队的实证。6种文字的排布也有讲究,正面汉字与藏文对称,彰显“儒释并尊”,背面回鹘体蒙古文、八思巴文、波斯文平行,体现“三族共治”,这种文字的精妙设计,正是元代“以文驭武”治国方略的缩影。铜牌边缘留存的官府验记痕迹,更印证着“铜禁”政策下元朝对战略资源的绝对掌控。

铜牌顶覆荷状云气纹,继承了商周青铜礼器传统,三阶如意云头纹与卷草纹构成外动内静的视觉效果,夔凤纹与祥云纹等中原文化元素巧妙融入游牧部族器物美学。这种实用与审美合一的设计理念,既满足士兵夜巡时的信息辨识,又通过纹饰系统强化多民族文化认同,堪称13世纪东西方艺术交融的典范之作。

总体来说,夜巡铜牌实证了元代“文化共存”政策的真实性,为研究当时的民族关系、军事制度、艺术交流提供了无可替代的第一手资料。

当800年岁月在青铜表面留下斑驳绿锈,这枚夜巡牌愈发清晰地映照出灿烂中华文明的包容与厚重。(包金泉 包雨冉 作者系科尔沁右翼中旗博物馆副研究馆员)

【史话】

轰动世界的牌符

受金代牌符制度启发,元世祖忽必烈在中统元年(1260)下诏,采用南北朝时期周兴嗣编撰的《千字文》“天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张。寒来暑往,秋收冬藏……”的顺序为牌符编号。

元代牌符大致可分为身份牌、令牌和驿牌,象征着持牌者的权力、身份、地位。六体文夜巡牌属于身份牌。元大都建成后,朝廷施行“两都巡幸制”,夜巡牌是专供元上都卫戍部队夜间使用的巡逻腰牌,上面书写其所行使的职权内容,以此证明身份。令牌是皇帝颁发圣旨或传达皇帝口谕及其他政令的牌子。驿牌是遣使用的牌子,用来证明身份。牌符有长牌和圆牌两种形状,有金、银、铜、铁等材质。金牌为顶级牌符,为万户、千户或者皇族、钦差使用,牌面装饰虎头、狮头者为上,无饰物者次之。相比于辽金时期令牌上单一的文字,忽必烈推行的牌符创造性地纳入多民族文字,突破性地将实用功能与文化认同融合。

以《千字文》为排序的牌符编号制度,将军事凭证纳入中原典籍,既延续了金代信牌制度的管理经验,又通过“天”字等编号强化皇权观念。这种“制度创新+文化融合”的治理模式,使夜巡牌在履行卫戍职能的同时,成为传播文化认同的载体。

考古发现证实,元代出土的同类牌符中,仅六体文夜巡牌同时具备“千字文编号+多文字铭文+宗教符号”三重特征。它先后参加了1989年在呼和浩特市举办的全区文化普查成果展、1995年在乌兰浩特市举办的“五一”会址兴安盟出土文物展、2008年在香港举办的“天马神骏——中国马的艺术和文化”展等,并于2014年录制为国宝档案,在中央电视台播出后轰动世界。(包雨冉 供稿)