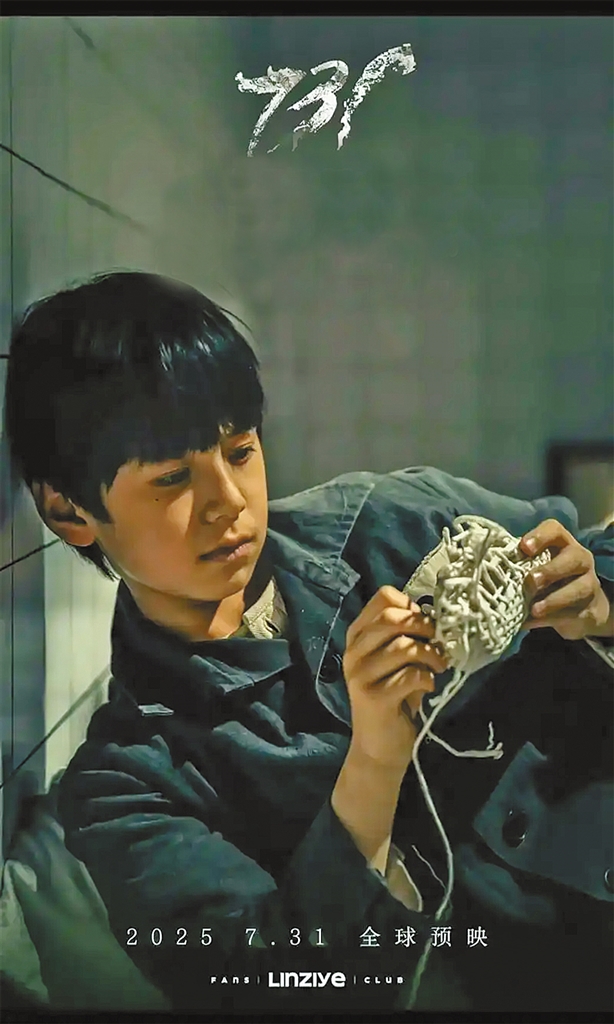

电影《731》剧照。

◎冯永平

当影院灯光缓缓亮起,银幕上最后一行字——“别回头,向前走,出口有光,有人间烟火,有国泰民安”——在黑暗中渐渐隐去。我怔怔地坐在座位上,久久未能起身。手中那杯尚未喝完的饮料早已冰凉,恰如那段历史在我心中留下的温度。

走出影院,街头的叫卖声、车辆的鸣笛声、孩子们在广场上追逐嬉闹的欢笑声……这些平日里最寻常,甚至会被忽略的“人间烟火”,在那一刻显得无比珍贵,又带着一丝不真实的恍惚。电影《731》带来的,不仅是视觉上的强烈冲击,更是一场触及灵魂深处的震撼。它迫使我们,作为历史的后来者,不得不直面那段被刻意尘封、却永远不该被遗忘的血色记忆,并重新思考和平的真正价值与它内在的脆弱本质。

这种直面,首先体现在这部讲述侵华日军在哈尔滨平房区进行细菌战研究与人体实验的影片,对历史真相近乎执拗的尊重与冷酷而克制的呈现上。为了让这段历史不被时间的尘埃彻底掩埋,导演赵林山带领创作团队耗时十余年,踏上了艰难的跨国取证之路。他们查阅了近8000页美国解密档案,聆听了长达423个小时的原731部队队员的供述影像,走访了国内外数十位历史学者与事件亲历者或其家属。影片中呈现的每一处细节、每一个场景,都力求做到“有史可依,有据可查”。这种对历史真实的执着追求,使得《731》超越了普通商业电影的范畴,成为一部用影像书写的、沉重而庄严的“民族教科书”。

也正因为这份严谨与真诚,当我们在银幕上看到那个被高墙和铁丝网重重围困的死亡工厂时,感受到的才是无法回避的真实与压迫。在那里,活生生的人被剥夺了姓名、尊严与作为人的一切权利,沦为冰冷的编号——“马路大”(日语意为“原木”)。他们不再被当作人类看待,而仅仅是等待被“加工”和“处理”的实验材料。

电影以近乎白描的写实手法,冷静地再现了一系列令人发指的反人类暴行:在零下几十摄氏度的严寒中进行的冻伤实验,受害者的肢体被活活冻成坚硬的冰雕,随后又被浸入沸水中或用木棍粗暴敲打,皮肉瞬间脱落;在密闭的高压舱内进行的真空实验,人体在急剧变化的气压下,内脏爆裂,骨骼错位,如同被无形之手摧毁的脆弱玩偶;而活体解剖,则是在完全没有麻醉的情况下,将一个鲜活的生命开膛破肚,让受害者在清醒的意识中,眼睁睁看着自己的内脏被逐一取出,直至生命体征消失;此外,毒气实验、鼠疫霍乱实验等也以同样克制的镜头被呈现。姜武饰演的小贩王永章,在一场双手沾满鲜血、跪地痛哭的戏中,将一个普通人在极端环境下的道德崩溃、内心挣扎与彻底绝望刻画得入木三分,他的表演克制而充满力量,没有歇斯底里的哭喊,却让人感到彻骨的寒意与深切的悲悯。王志文饰演的日本军医,则以一种近乎麻木的清冷,精准诠释了何为“穿着白大褂的恶魔”。影片中最令人心惊的,并非那些血腥的画面本身,而是那种将暴行“科学化”“流程化”“数据化”的冷漠与傲慢——生命被简化为表格上的数字,痛苦被转化为实验报告中的曲线,人性被彻底剥离,只剩下冰冷的效率与“成果”。

然而,影片的震撼力,并不仅仅来自于对罪行的无情揭露,更来自于那些被历史宏大叙事所遮蔽的、具体而微的个体命运。影片中一个令人心碎的细节是,一个年幼的孩子在绝望境地下,仍惦念着与家人的约定。这类情节并非全然虚构,它源于一种深刻的历史真实——在731部队,“马路大”们被系统性剥夺姓名与身份,仅以编号相称,无数家庭因此破碎,骨肉分离的悲剧比比皆是,这份对亲情的朴素渴望,正是无数无名受害者共同的心理缩影。这些艺术处理,其力量在于精准捕捉并凝聚了那段历史中普遍存在的痛苦与挣扎。同样令人动容的,是孙茜饰演的怀有身孕的医生林素贤。她既是这段历史的见证者,也是亲身承受苦难的受害者。她的角色是艺术化的呈现,其英勇行为象征着在绝境中未曾泯灭的人性光辉与反抗精神,是对历史中所有试图保存真相、坚守尊严的努力的崇高致敬。影片通过这样的角色告诉观众,在冰冷的实验编号背后,是一个个曾有血有肉、有爱有恨的鲜活生命。这些艺术塑造,比任何宏大的控诉都更具穿透力,因为它们让我们清晰地看到:每一个受害者都不是历史书上一个冰冷的统计数字,而是和你我一样,有对生的渴望和对未来憧憬的普通人。

与这些令人窒息的黑暗相对应的,是这部“无人生还”的影片中同样真实存在的、在绝望中闪烁的人性光辉。李乃文饰演的一位普通劳工,没用一句台词,仅凭颤抖的双手、惊恐的眼神和抽搐的面部肌肉,就将一个人在死亡边缘的恐惧、无助与求生本能传递得淋漓尽致;李善玉饰演的梁艾英,则代表了许多在绝境中仍试图守护尊严与希望的普通女性,她的存在让影片的人物群像更加丰富和立体。为了这部电影,演员们都付出了巨大的心血与情感投入。姜武为贴近角色状态暴减体重,王志文为演绎军医的冷酷与心理扭曲,甚至在拍摄间隙也保持着角色的状态,手抖得连手术刀都拿不稳。这些并非单纯的表演技巧展示,而是对历史真相的虔诚致敬,是对那些无名受害者的深切缅怀。影片没有刻意煽情,没有滥用背景音乐去操纵观众的情绪,却在最朴素的叙述中,让观者泪流满面;它没有居高临下地进行道德说教,却在一个个具体的人物和事件中,引发我们对人性、良知与责任的深刻反思。

当然,面对这样一部直面历史伤疤的电影,社会上出现一些不同的声音与争议,几乎是不可避免的。有人认为,在当前的时代背景下重提这段历史,是在“翻旧账”,不利于中日两国关系的友好发展;也有人担心,影片中过于真实和残酷的场景,会给观众,尤其是青少年观众,带来难以愈合的心理创伤;还有人质疑,这是否是导演为了博取关注、赚取票房而进行的“苦难贩卖”。然而,这些论调都在有意或无意地回避一个最基本、也最核心的事实:历史的真相,并不会因为我们的刻意回避或选择性遗忘而自行消失。

所谓“翻旧账”的说法,本质上是一种对历史责任的逃避。真正的友好,建立在相互尊重、彼此坦诚的基础之上,而正视历史、承认错误,正是这种友好关系得以健康发展的前提。原西德总理勃兰特在华沙犹太人纪念碑前下跪忏悔非但没有损害德国的国际形象,反而因其直面历史的勇气和真诚的忏悔态度,赢得了全世界的理解与尊重。反观日本,至今仍有部分右翼势力和政治人物,顽固地否认731部队的反人类罪行,甚至将其标志印在服装上进行炫耀,这种对历史的漠视与歪曲,才是对两国关系的真正伤害。影片创作过程中,创作团队前往日本千叶县采访一位当事人家属时,对方曾反问道:“挨打的人都忘了,打人的人还需要记得吗?”这句看似平淡的反问,恰恰暴露出一种危险而错误的历史观。正是在这种背景下,我们更有责任和义务,通过电影这样具有广泛传播力和影响力的艺术形式,将历史的真相公之于众,让记忆成为防止悲剧重演的重要力量。

关于青少年观众的问题,确实需要我们以更加审慎和负责的态度来对待。影片中某些场景的冲击力,即便是心理承受能力较强的成年观众,也需要时间来消化和平复,更何况是心智尚未成熟、世界观和价值观仍在形成过程中的青少年。因此,简单地将电影作为历史教育的工具直接推给所有年龄段的孩子,显然是不恰当的。但这并不意味着,我们应该将下一代完全隔绝在这段历史之外,让他们生活在一个被精心构建的、没有阴影的“无菌”环境中。关键在于如何进行引导,如何根据不同年龄段孩子的认知水平和心理承受能力,采取恰当的方式进行历史教育。对于年幼的孩子,我们可以通过绘本、动画等更加温和的方式,让他们了解战争的残酷和和平的珍贵;对于年龄稍长的青少年,则可以在家长或老师的陪同与引导下,观看经过适当剪辑的版本,或者在观影后进行深入的交流与讨论,帮助他们理解历史背景和现实意义,引导他们从历史的教训中汲取力量,更加珍惜当下的和平生活,树立正确的价值观。

《731》的全球上映,赋予了这部电影更为深远的意义。它让一段曾经被刻意掩盖、鲜为人知的历史,超越了国界与民族,成为全人类共同的记忆财富与警示教材。据猫眼专业版数据,影片在国内的预售总票房轻松突破亿元大关,成为今年春节档之后,首部预售票房不含点映就破亿的电影。这一数据背后,折射出的是中国观众对历史真相的高度关注,对铭记历史、珍爱和平这一共同价值的集体认同。更令人欣慰的是,影片的海外发行也引发了积极的反响,甚至有不少日本网友通过社交媒体表达了希望影片能在日本国内上映的愿望,他们希望能够通过这部电影,了解那段被本国教科书刻意回避的历史真相,并向受害者及其家属表达迟来的歉意与哀悼。这种跨越国界的历史认知与反思,正是构建持久和平的重要基础。影片选择在9月18日这个对于中国人而言刻骨铭心的日子上映,本身就是一种庄严而明确的宣告:历史不容忘却,真相必须被铭记。防空警报的余音仿佛仍在城市上空回荡,提醒着每一个人,民族的伤痛不应被时间冲淡。

当我们沉浸在电影所营造的历史情境中时,很难不联想到当今世界的种种现实——加沙地带的断壁残垣、乌克兰战场上的硝烟炮火、世界各地仍在发生的武装冲突与暴力袭击……历史从未真正成为“过去式”,人性中的贪婪、仇恨与暴力倾向,也从未远离我们。影片《731》以一种近乎冷峻的方式提醒我们:和平从来不是理所当然的礼物,它需要我们每一个人的精心守护。科技的进步,如果失去了伦理的约束和良知的指引,很可能会再次沦为屠杀生命、践踏人权的工具。在人工智能、基因编辑、生物工程等前沿科技飞速发展的今天,《731》所揭示的教训显得尤为迫切和重要。我们必须在享受科技带来便利的同时,建立起坚实的伦理底线和法律框架,确保科技始终服务于人类的福祉,而不是成为打开潘多拉魔盒的钥匙。

归根结底,我们铭记历史,不是为了延续仇恨,不是为了将复仇的种子一代代传递下去,而是为了以史为鉴,守护来之不易的和平;我们勿忘国耻,不是为了沉湎于过去的苦难,不是为了在受害者的身份中寻求某种心理慰藉,而是为了从历史的创伤中汲取力量,避免下一代重蹈覆辙。影片结尾那句充满希望的箴言——“别回头,向前走,出口有光,有人间烟火,有国泰民安”,并非要我们忘记历史,而是在告诫我们:在铭记历史的同时,更要带着希望与信念,勇敢地走向未来。“别回头”,是不要被仇恨和痛苦吞噬,迷失前进的方向;“向前走”,是要我们肩负起历史的责任,为创造一个更加公正、和平的世界而努力。

“你若记得,我便活过。”这是镌刻在许多战争纪念碑上的一句话,也是《731》这部电影想要传递的核心信念之一。那些在暴行中逝去的无名受害者,将通过我们的记忆获得永生。在哈尔滨平房区的731部队罪证陈列馆里,有一面墙上刻满了已知受害者的名字,但那仅仅是冰山一角。还有更多的人,连名字都没能留下,他们被简单地标记为“123号”“456号”……《731》这部电影,就是在为这些无名者立传,让他们的故事被看见,让他们的苦难被铭记,让他们的尊严得到捍卫。

从影院回归日常,眼前熙攘的街景与影片中的血色记忆形成强烈对比,这种反差让我们更加清醒地意识到,今日的安宁并非凭空而来,而是根植于一段不容忘却的沉重历史。

作为这部电影的观者,我们每个人都在无形中成为了历史记忆的传递者。我们有责任告诉自己与后代:今日的安宁,源于昔日无数人难以想象的牺牲;这段历史,无论时光如何流逝,都绝不能遗忘。因为唯有铭记黑暗,才能守护光明;唯有直面历史,才能真正拥有未来。

《731》绝非一部令人“舒适”的电影,它带来的压抑感持久而深沉。但它必须存在。它是一面映照历史与人性的镜子,更是一声长鸣不止的警钟,时刻提醒我们守护正义与和平的信念。

因此,最终的方向依然是那句箴言:别回头,向前走。这不是忘却,而是带着沉甸甸的记忆,去亲手创造那个“出口有光”的现实——一个更加公正、和平的世界。这,才是对历史最好的告慰,也是对未来最郑重的承诺。我们应以审慎的态度对待历史的伤痛,以坚定的信念走向充满希望的明天,让“国泰民安”的愿景不仅停留在银幕之上,更成为我们共同努力的现实。