在武川博物馆二楼的“辽金元”展厅,陈列着一枚监国公主铜印。印的持有者是成吉思汗的女儿阿剌海别吉,她虽是女儿身,却深受父亲倚重。

武川博物馆宣教部部长刘慧介绍,监国公主铜印的“真身”在内蒙古博物院,1974年征集于武川县东土城乡五家村,这里曾是汪古部活动的主要区域。据发现者回忆,这方铜印是1958年挖土脱坯时发现的,距地表约三四尺深处,有一块石板,石板下有厚约0.5厘米被烧过的白色灰烬,铜印就在灰烬中。

阿剌海别吉是成吉思汗与正妻孛儿帖所生的第三个女儿,地位尊贵,活跃于13世纪上半叶。她的兄弟有术赤、察合台、窝阔台(蒙古大汗)和拖雷,姐妹有豁真别吉等。阿剌海别吉是蒙古帝国时期一位重要的女政治家,以卓越的才能和对边疆的治理而闻名。

汪古部是回鹘和沙陀突厥的混合部族,自九世纪中期进入阴山地区,加入阴山室韦之中,为阴山室韦别部,辽时期称其为白鞑靼,游牧于黑水(今包头市达尔罕茂明安联合旗艾不盖河)一带。金代,汪古部起初驻牧于净州金界壕边外,为金守边,后来归附蒙古部落,为成吉思汗立下战功,成为元朝的“帝婿”。

据史料记载,铁木真不仅与汪古部的首领阿剌兀思剔吉忽里结拜为兄弟,还将三女儿阿剌海别吉下嫁汪古部。

阿剌海别吉嫁到汪古部不久,公公和丈夫相继在内部争乱中遇害,她毅然带着婆婆和小叔子回到父亲的领地。次年,铁木真在麾下诸部的拥护下成为“成吉思汗”。他发兵讨伐叛乱的汪古部,追封死去的阿剌兀思剔吉忽里为高唐王,并将其妻子阿里黑尊为高唐王妃。由于阿剌兀思的遗腹子尚年幼,所以成吉思汗将“北平王”的封号赐予阿剌兀思剔吉忽里的侄子镇国,并赏赐大量战利品。按照“继婚制”,阿剌海别吉嫁给镇国,婚礼声势极其浩大。

后来,成吉思汗派出近400人的商队被摩诃末国王杀害,前去要说法的使者也被赶出来,点燃了成吉思汗西征的导火索。他亲自率20万大军,开启了漫漫西征之路。据史书记载,西征时,成吉思汗的大儿子术赤攻打锡尔河,二儿子和三儿子攻打讹打剌城,成吉思汗和最小的儿子带领大部队攻打不花剌。成吉思汗西征,任命阿剌海别吉为监国公主,负责国家的具体事务。

阿剌海别吉监国期间,特别关心在外驻军的将士。成吉思汗手下有位骁将叫木华黎,被成吉思汗誉为“犹车之有辕,身之有臂。”他追随成吉思汗40多年,战功卓著。

木华黎征金时在青冢驻军,即今呼和浩特昭君坟附近。阿剌海别吉非常清楚士气的重要性,听说了这件事,第一时间派使者前去慰问,犒赏将士,还安排了酒宴,让每个士兵吃饱喝足,提振士气。当时,正是两国决战的关键时期,士兵们对监国公主及她所代表的汗廷感激涕零,发誓要在战场上报答汗廷的恩德,将金人击溃。这一举动也深深打动了木华黎,他在远征之际,将管辖的中原汉地事务交由阿剌海别吉管理,并且为她专门制作了铜印,这就是文中的监国公主印。

阿剌海别吉不负父亲与木华黎的重托,《元史》中记载:“太祖征伐四出,尝使公主监国……军国大政,咨禀而后行。师出无内顾之忧,公主之力居多。”意思是成吉思汗四处征战时,常让这位公主监国。所有军国大事,都要咨询她并获得批准后才能执行。大军出征没有后顾之忧,多半是这位公主的功劳。

波斯史学家拉施特在《史集》中也记载了她的权威,提到她曾派使者到前线军中,她的命令得到严格执行。

刘慧说:“监国公主印是蒙古汗国与成吉思汗黄金家族有关的重要实物资料。它不仅证明了阿剌海别吉在成吉思汗西征期间的监国职责,还展示了她作为监国公主的权力范围。这枚铜印不仅是研究蒙古汗国时期汪古部与元朝关系的重要文物,也是研究元代政治制度和女性地位的重要资料。尽管《元史》中没有为阿剌海别吉单独立传,但她的事迹在其他文献中有所提及。这枚铜印证实了阿剌海别吉在成吉思汗去世后、窝阔台继承汗位前两年的监国职责,填补了历史记载的空白。”(草原云·内蒙古新闻网记者 高莉 通讯员 呼玫)

【自白】

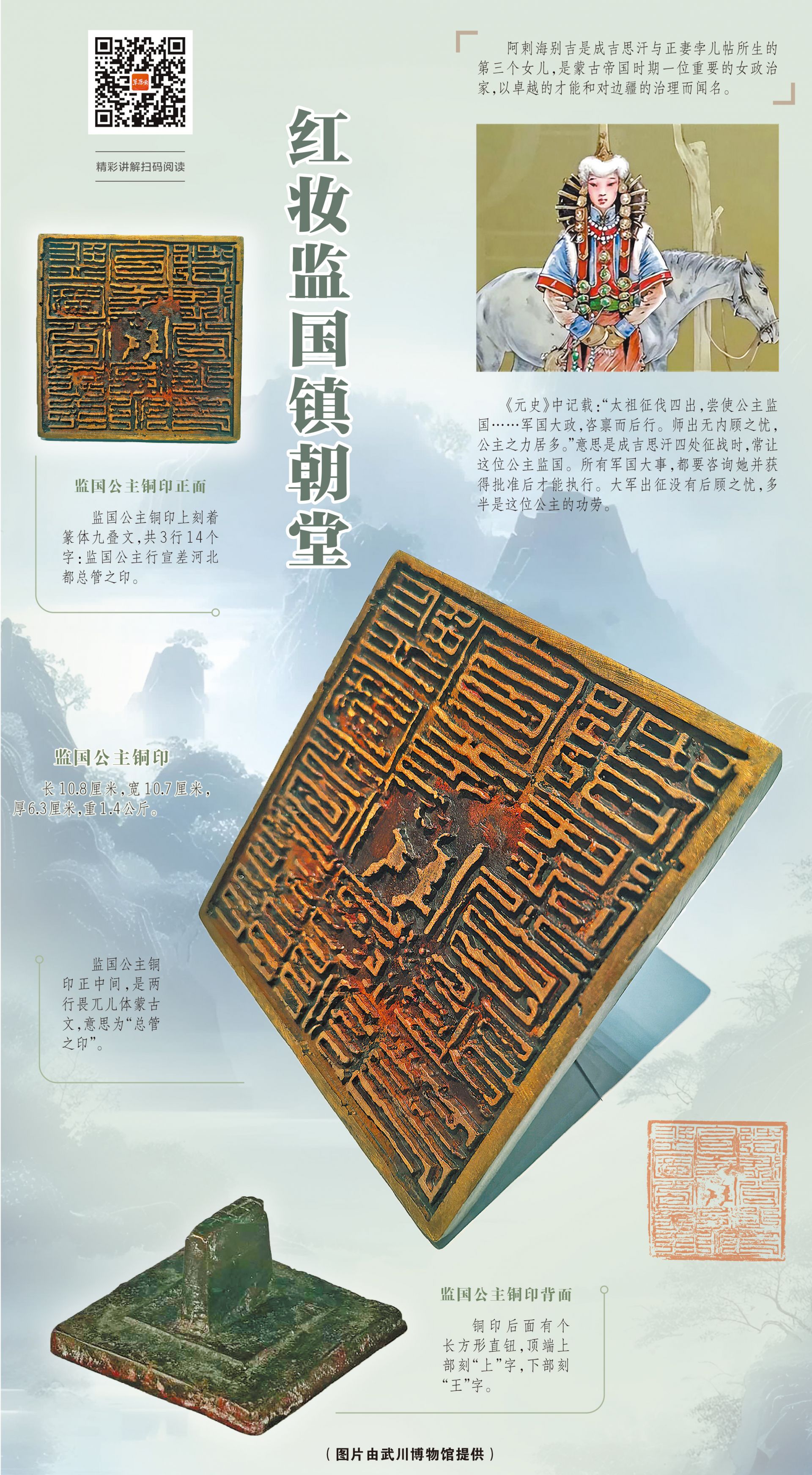

我的主人是公主

我是一枚黄铜材质的印章,长10.8厘米,宽10.7厘米,厚6.3厘米,重1.4公斤。别看我个头不算大,权力可不小。你们看我的背面,有一层台阶,上面有个长方形直钮,顶端上部刻“上”字,下部刻“王”字。翻过来,我的身体上刻着篆体九叠文,共3行14个字:监国公主行宣差河北都总管之印。

九叠篆又称上方大篆,是一种特殊的篆体,盛行于唐、宋、元、明代,一直延续至今。九叠篆以小篆为基础,笔画反复折叠,盘旋屈曲,点画皆有纵横两个方向,填满空白部分,求得均匀。每一个字折叠多少,视笔画繁简而定,有五叠、六叠、七叠、八叠、九叠、十叠之分。

大家再看我身体的正中间,这是两行畏兀儿体蒙古文,意思为“总管之印”。

作为一枚印章,得有掌管我的人。说起我的主人,那可真是巾帼不让须眉的女中豪杰。她是成吉思汗最器重、给予权力最大的女儿,是元代历史上的监国公主。

因为主人的父亲大部分时间都在战场上,留在领地的时间屈指可数,所以大多数时间里是主人代替她的父亲治理国家。她有颁发旨令、调集军队和物资、处理政务的权力。在父亲西征的漫长岁月里,我的主人一边稳定着大后方,一边把兵源、粮草和军事情报源源不断输送到前线。

军队里大多数将士没见过我的主人,但他们却对她尊崇至极。她打破了传统社会对女性角色的限定,展现了女性在政治、军事领域所能达到的高度。

作为一名公主,我的主人不仅助力父亲拓展事业,自己也是执掌棋盘的棋手,是父亲身边不可或缺的“后勤总司令”“后方守护者”。《元史》评价我的主人“明睿有智略”。她的功绩和地位在元代历史上留下了精彩的篇章。(草原云·内蒙古新闻网记者 高莉)

【观点】

民族融合的样板

□武明光 刘慧

征集于武川县东土城乡五家村的这方“监国公主”铜印上,汉蒙文字的并置不仅是文物细节,更是中华民族共同体意识的古老见证。这枚穿越800百年的黄铜印讲述着不同民族交融共生、携手发展的史实。

铜印本身就是生动的多元一体的标本。正面九叠篆汉字与中间的畏兀儿体蒙古文,如同两条交汇的河流,在方寸间进行着文化碰撞。这种文字的混搭形式与蒙古帝国早期多元治理有关。繁复的九叠篆与古朴畏兀儿文并置,是农耕文化与游牧文化碰撞的缩影。这种多种文字共存的现象正如阿剌海别吉以蒙古公主身份治理汉地一样,需要用汉字彰显对中原文化的尊重,体现了“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”的治理智慧。这种智慧正是各民族在长期交往交流交融中形成的共识,为铸牢中华民族共同体意识提供了历史借鉴。

阿剌海别吉的人生轨迹更折射出各民族“你中有我、我中有你”的融合历程。她出身蒙古黄金家族,通过政治联姻成为汪古部的实际统治者。汪古部这个由回鹘、沙陀突厥与阴山室韦融合而成的部族,本身就是民族融合的产物。在她的治理下,草原文明与农耕文明碰撞出火花。

阿剌海别吉犒劳驻军的举措安抚了中原将士,这种跨越族群的治理实践证明,只有尊重差异、包容多样,才能凝聚起超越地域与族群的共同体力量。

汪古部从金朝守边部族到蒙古“帝婿”的身份转变,不是靠武力征服,而是凭相互认同与利益共生。成吉思汗与汪古部首领结为“安达”,阿剌海别吉的婚姻成为联盟纽带,使这一部族与蒙古帝国深度融合。这种基于共同利益的自愿联合,巩固着共同体的根基。

今天,当我们凝视这枚监国公主铜印,看到的不仅是一位优秀女性的治国方略,更是一幅各民族携手共建文明的历史画卷。它告诉我们:中华民族共同体不是抽象的概念,而是在长期历史进程中,由各民族通过政治合作、文化交融、利益共享共同铸就的生命体。当我们解读铜印上的文字密码时,其实是在与历史对话,从那些交融共生的往事中,汲取铸牢中华民族共同体意识的精神力量,这力量早已镌刻在文明的基因里。(作者系武川博物馆副研究馆员)

【史话】

阴山脚下汪古部

在苍茫的阴山脚下,曾经活跃着一个充满传奇色彩的部族——汪古部。这个由回鹘与沙陀突厥融合而成的游牧部族,在辽金元三朝更迭的历史大潮中,书写了一段独特的草原传奇。

汪古部的历史可追溯至9世纪中叶。回鹘汗国崩溃后,部分回鹘人西迁至阴山地区,与当地的沙陀突厥人逐渐融合,形成了独特的汪古部族。辽代称其为“白鞑靼”,金代文献则明确以“汪古”相称。他们游牧于黑水流域,成为阴山地区的主要势力。

12世纪,汪古部迎来了重要发展机遇。金朝修筑金界壕,汪古部因驻牧于净州界壕之外,被金朝委以守边重任,成为金朝北疆的守边者。

13世纪初,成吉思汗统一蒙古高原,汪古部首领阿剌兀思作出了改变部族命运的决定,与成吉思汗结义为兄弟,共同对抗乃蛮部。这一战略联盟不仅使汪古部免于被征服的命运,更使其获得了“黄金家族”的特殊地位。随着蒙古帝国的扩张,汪古部地位不断提升。成吉思汗将阿剌海别吉下嫁汪古部,开创了汪古部与黄金家族的联姻。在整个元代,汪古部贵族迎娶了多位成吉思汗黄金家族的公主,被称为“帝婿之家”。他们不仅保留了原有的领地,还参与元朝军事行动,成为蒙古帝国的重要支柱。

元朝灭亡后,汪古部逐渐淡出历史舞台,部分融入蒙古各部,部分与其他民族融合,成为中华民族大家庭中的一部分。

汪古部的历史,是一部游牧部族在时代变革中求生存、谋发展的生动史诗。从金朝守边者到元朝帝婿,从阴山游牧到参与帝国治理,他们的发展轨迹展现了古代北方民族非凡的适应能力和生存智慧。监国公主铜印的发现,正是这段辉煌历史的重要见证,告诉后人在阴山脚下,曾经有个汪古部。(刘慧 供稿)