呼伦贝尔市陈巴尔虎博物馆珍藏着一套辽代青铜铸造并施鎏金工艺的马鞍饰件,包含前鞍桥、后鞍桥,前鞍翅、后鞍翅。虽然它们表面金层大部分已经剥蚀,但精湛的做工仍清晰可辨。这套马鞍饰件2007年出土于陈巴尔虎旗呼和诺尔镇海拉尔河南岸辽代浩特陶海古城遗址附近。

专家根据古城形制与地表篦纹陶片,结合《辽史·地理志》所载“泰州因黑鼠族(黑车子室韦)犯边而东南移六百里”的史实,认定浩特陶海为辽代通化州驻地。

辽太宗会同年间(938年—947年),契丹石烈部迁徙至水草丰美的海拉尔河流域,在背山面水的天然屏障处夯筑起这座周长1890米的方形城郭。工匠们严格遵循辽金城制,38座马面如铠甲鳞片般等距排布于城墙,四角矗立角楼,南北城门之外均设瓮城,瓮门向东开启。古城外围挖掘护城河,河水直通海拉尔河,形成双重屏障。直到今天,古城遗址的夯土城墙残高仍达3米。2013年,浩特陶海古城被列入全国重点文物保护单位。

长期研究中国古代史、北方民族史的文博工作者何佳介绍:“作为辽代西北边防重镇,浩特陶海曾长期驻扎军事力量。浩特陶海古城当时的选址很有战略眼光。海拉尔河在这里形成肘弯,城墙东距河岸台地200米,南距主河道2150米,既保障水源又借河道为天然屏障。西北侧哈日道布、呼和道布、查干道布三座岗阜构成品字形瞭望体系。经考古显示,城墙以三合土夯筑,夯层致密,四角角楼基址残高1.5米,登临可俯瞰十里草场,契合《辽史》‘屯戍镇守,控扼诸部’的记载。南北两门均加筑方形瓮城,瓮城门向东,与主城门形成直角折角,可有效阻滞骑兵冲锋。城内7处房址揭示军事与生产功能相结合,中央台基散落的篦纹陶片与铁器残件表明这里曾经是指挥中枢。西北侧房址出土石磨盘与碳化黍粒,印证了《辽史》中‘诏以海勒水之地为农田’的记载。”

《辽史·仪卫志》中说,鎏金龙纹马具是五品以上武官标配。结合同区域出土的鹭鸶纹鎏金带銙等器物,考古专家推测,出土于浩特陶海附近的这套马鞍饰件的主人或许是乌古敌烈统军司将领。

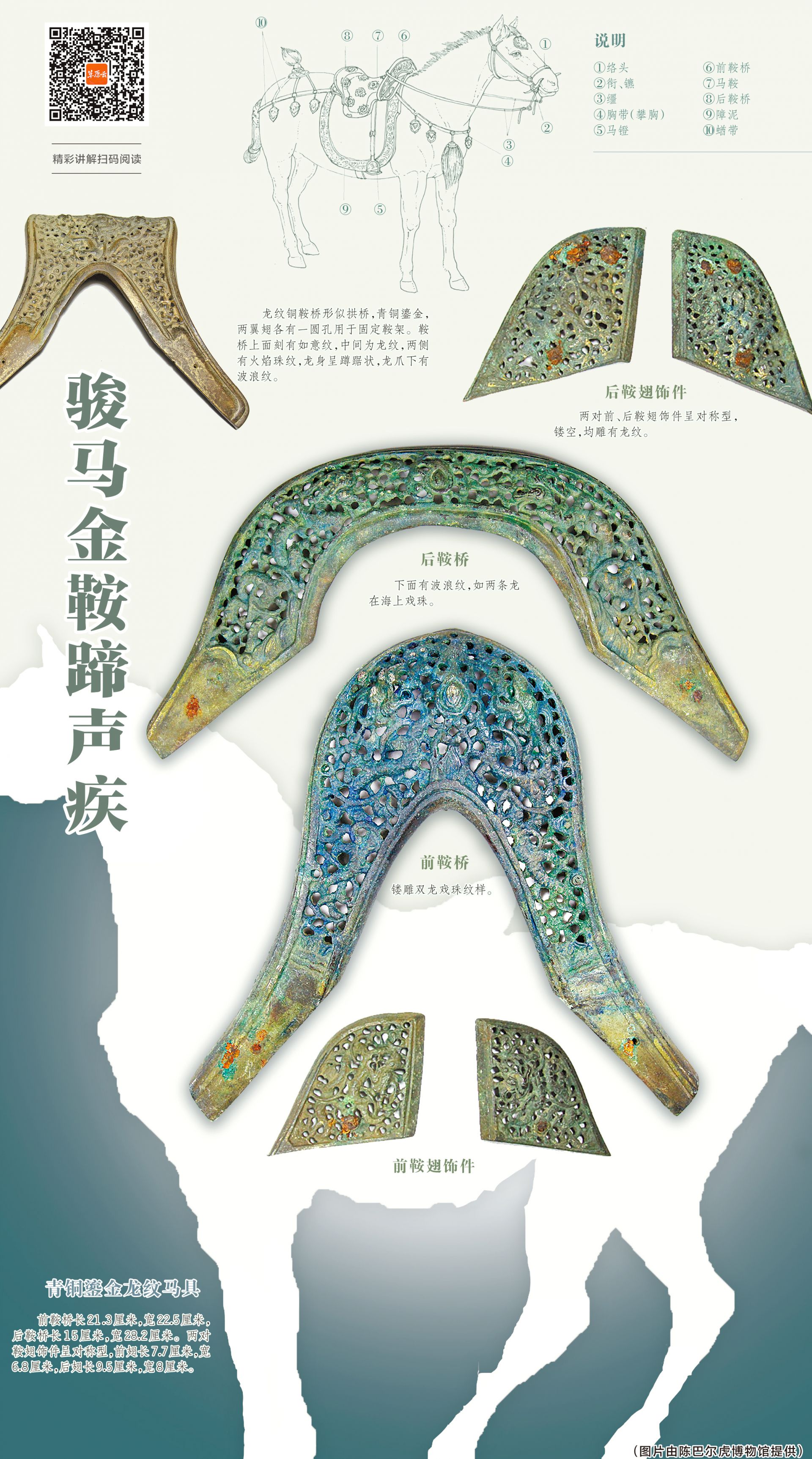

细端详这组马鞍饰件,前、后鞍桥形似拱桥,均镂空,后鞍桥拱形角度较前鞍桥大些。前后鞍翅饰件也为镂空,均雕龙纹。陈巴尔虎博物馆工作人员巴拉金说:“辽代龙纹的演变既沿袭中原象征皇权的符号,又融入游牧部族对力量崇拜的诠释,形成多元文化艺术表达。龙纹风格传承唐风又不失草原的粗犷。龙目圆凸是唐代龙纹的特点,髭毛飘散、肢爪健壮,彰显游牧部族审美意趣。”

何佳说:“辽朝廷为控扼呼伦贝尔,百年间持续与乌古、敌烈部征战。统和十五年(997年)后,辽朝廷在呼伦贝尔设边防城链并置统军司。这套马鞍饰件出土于浩特陶海古城附近,其体量规格与华丽纹饰,显示出主人身份不一般,成为边疆军政的实物见证。”

“这套马鞍饰件是迄今呼伦贝尔地区出土最完整的辽代高等级马具。镂雕与鎏金技术反映辽代金属加工业的高度成熟;龙纹、如意纹等纹饰组合,说明游牧部族对中原文化元素的认同与吸收;马鞍饰件出土地与浩特陶海古城毗邻,证明当时以城控边、以鞍驭军的治理政策。”巴拉金介绍。

考古发现,由于爱马、饰马的需要,契丹人对马具制作非常讲究,马具装备的繁复和技艺的精湛已趋极致。宋代文学家欧阳修出使辽朝曾写下“儿童能走马,妇女亦腰弓”的诗句。在常年的游牧射猎生活中,契丹人为了更好地驾驭马,使其既舒适、适用,又能保护它,不断地对马鞍制作工艺进行改进完善,最终成为当时的国礼。据《契丹国志》记载,契丹国贺宋朝皇帝生日礼物中有涂金银龙凤鞍勒、红罗匣金丝方鞯二具,白楮皮黑银鞍勒、毡鞯二具,绿褐楮皮鞍勒、海豹皮鞯二具,白楮皮裹筋鞭一条。契丹人将马鞍具发展成为值得炫耀的工艺品,不仅展示出生活在北方草原契丹人的聪明才智,也反映了当时契丹贵族的奢华生活。(草原云·内蒙古新闻网记者 高莉 通讯员 何佳)

【自白】

豪华的坐骑神器

俗话说“人靠衣装马靠鞍”,马鞍具是游牧部族生活中不可缺少的生活用具,契丹是最早制造和使用马鞍具的部族之一。他们为了保护马,也为了显示自己的地位和身份,促使马鞍具成为骄傲的手工艺作品。

我便是一套豪华漂亮的青铜鎏金马鞍饰件。转徙随时,车马为家是我们那时的生活环境。人们以马背为家,鞁具为控,鞍具为居,将对马的感情延伸到装饰马匹及马具上,愿意在这方面用最好的材质、最美图案,因此我们那时的马具有“甲天下”之美誉。

我诞生于契丹匠人之手,由前、后鞍桥和前、后鞍翅组成。前鞍桥长21.3厘米,宽22.5厘米,呈拱形结构,工匠在上面镂雕双龙戏珠纹样。两条龙大张着嘴,嘴角夸张地超过眉梢,上唇外翻卷曲,唇尖内卷,龙舌吐出,龙首憨态可掬。龙身蜿蜒狭长,肢体线条流畅。鞍桥边缘有6枚钉孔,下翼翅素面无纹。后鞍桥长15厘米,宽28.2厘米,纹饰布局与前鞍桥呼应,底部增刻了波浪纹,把双龙戏珠衬托得更加鲜活。两对鞍翅饰件呈对称型,前翅长7.7厘米,宽6.8厘米;后翅长9.5厘米,宽8厘米,均透雕单龙纹,并以如意纹环绕。龙纹居中,两侧辅以火焰珠纹,龙躯蹲踞蓄势,爪下海浪翻腾,与前鞍桥纹饰构成完整画面。

我紧贴着那匹叫骓风的骏马的脊背,感受着它肌肉的起伏与汗水的温热,我们一起载着主人无数次威武出发、凯旋而归。我以为这种光鲜的日子会一直过下去,没想到有一天,主人在我眼前倒下了。按惯例,我被几双颤抖的手庄重地捧入墓室,与主人一同沉入黑暗。

四季风在草原上一年又一年吹过,泥土侵蚀着我身上的鎏金,却磨不灭我的记忆。我身上暗金色的光泽是岁月与辉煌交织的印记,若你靠近我,或许能从我华美的纹饰里听到草原的风声、战马的嘶鸣,看到我们那个王朝远去的背影。(草原云·内蒙古新闻网记者 高莉)

【观点】

纹样中的包容性

□何佳

在中国古代纹样发展史上,辽代马鞍饰件上的龙纹堪称多元文化交融的杰出代表。这套精美的铜鎏金马鞍饰件,既承袭了唐代龙纹的雄浑大气,又融入了游牧部族的文化特色,体现出中华文明兼收并蓄的包容性。

辽代铜鎏金马鞍饰件上的龙纹展现出辽代对唐代文化的吸收与借鉴。唐代龙纹身形健壮,神气十足,充满动感。辽代龙纹明显继承了唐代的这一特点,铜鎏金马鞍饰件上镂雕的二龙戏珠图案中,龙嘴大张,嘴角张幅超过眉梢,龙身蜿蜒狭长,保留了唐代龙纹的磅礴气势。这种艺术上的传承,印证了辽代统治者对中原文化的认同与接纳。

辽代龙纹在沿袭唐代龙纹的基础上又进行了创新,注入了自己的审美趣味和文化符号。唐代龙纹的视觉效果是不怒自威,辽代马鞍饰件上的龙纹龙首却显得憨态可掬,显示出文化的质朴。

辽代,人们十分注重马具的实用性,通过精美的马具装饰展现自己的身份与地位,尤其是贵族对马具的极致追求,使马鞍和饰具成为工匠发挥艺术才能的载体,为龙纹的创新提供了展现空间。辽朝廷推行“因俗而治”的政策,为文化融合提供了制度保障。例如南北面官制度,就是尊重不同民族的文化传统,使不同文化和谐共存,相互影响。

辽代铜鎏金马鞍饰件上的龙纹,展现的是中华文化的包容性。开放包容是中华民族的文化基因,包容性是中华文明的突出特性。这一突出特性在历史长河中经历生成与发展、嬗变与调适、淬炼与升华的过程,成为中华民族创造璀璨文明、屹立世界民族之林的关键所在。(作者系扎赉诺尔博物馆副研究馆员)

【史话】

古城的军事密码

浩特陶海城距泰州故城(今黑龙江塔子城)直线距离317公里,与《辽史》记载辽道宗时期“因黑鼠族累犯通化州,民不能御,遂移东南六百里”高度吻合。按辽制1里约560米换算,600里合336公里。辽国统治者调整边疆战略,将治所南迁靠近泰州,同时保留浩特陶海城作为前沿哨所。

被考证为辽代通化州治所的浩特陶海古城是辽国的军事要塞,城墙夯土层中混杂的粟壳与羊骨碎渣,无声地诉说着辽代独创的戍边模式。38座马面以50米至60米的间距排列,精确地配合着辽代角弓70米有效射程。当进攻者进入第一道箭雨覆盖区,相邻马面便形成交叉攻击。瓮城城门东向开设,既与辽代“以东为尊”的礼制观念相符,又利用天然屏障海拉尔河强化东南方向防御。

护城河系统更令人惊叹,既沿袭草原部族顺地势引水的经验,又融入中原水利工程的测量方法,让人工河道通过暗渠直通海拉尔河,形成流动的“活水防线”,比中原文献记载的类似工程早出现两个世纪。

纵观这座河湾古城,主墙体采用中原版筑法,马面基部嵌柞木桩防塌的工艺可能源自渤海国,护城河直通海拉尔河的设计兼顾防御与运输功能,整体的技术整合印证宋代《武经总要》对辽代筑城“兼采南北之长”的评价。

马面与耕犁构筑出防御纵深,角弓与陶轮交织出文明韧性,浩特陶海古城用夯土与青铜记录了辽代的边疆治理方略。如今,我们站在海拉尔河畔,听见的不仅是塞北的风声,更是中华文明多元一体格局的悠远回响。(何佳 供稿)