今天的赤峰地区在清代初期分别属于蒙古部昭乌达盟和卓索图盟管辖。清政府为了实行有效统治,在这里实行了长达200多年的联姻政策。下嫁的公主们肩负使命来到朔漠草原,为民族融合、社会治理、文化建设等作出重要贡献。

清太宗皇太极的女儿固伦淑慧公主阿图便是下嫁公主之一,她的遗物陈列在赤峰博物馆“和同一家”展厅。

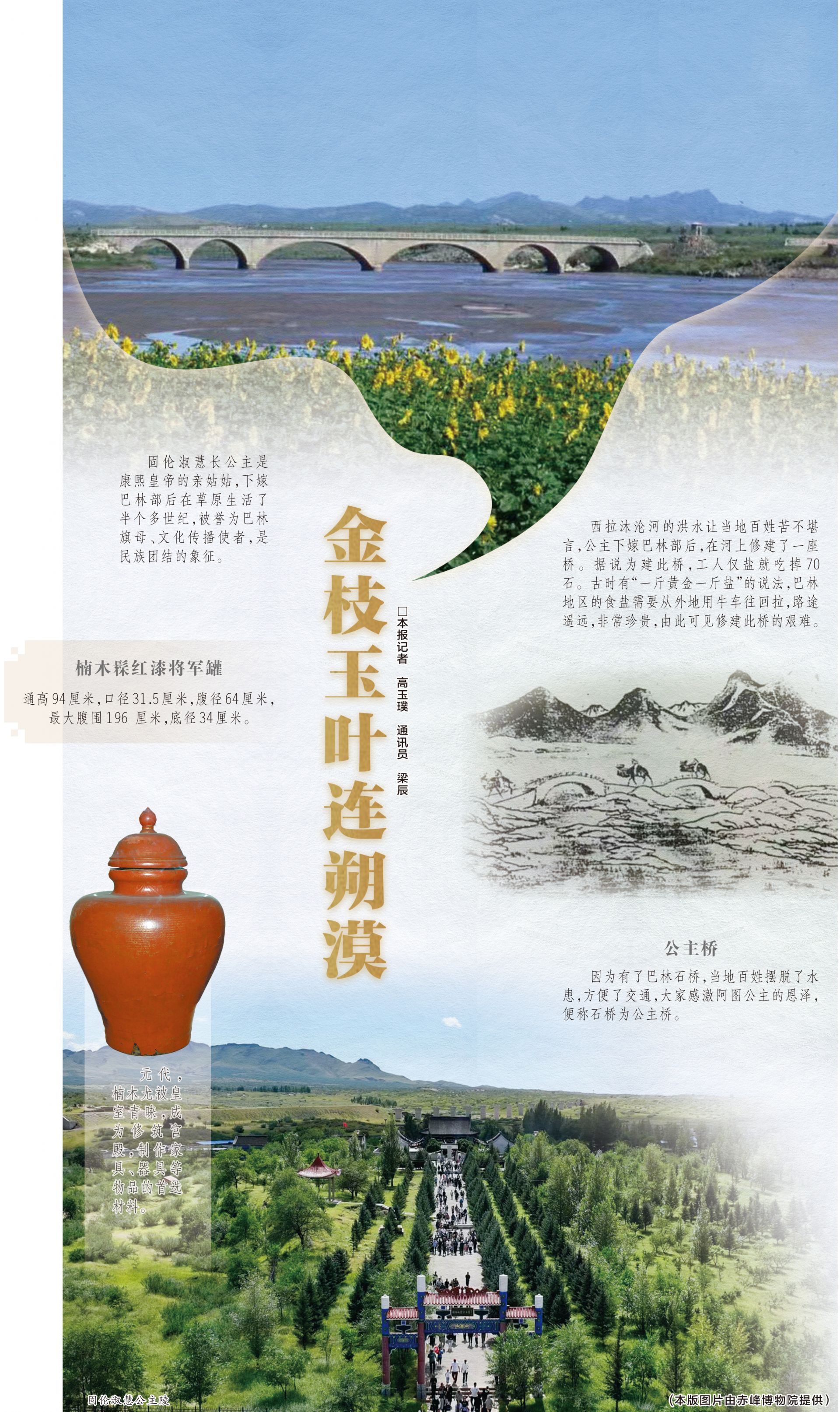

这是一件楠木髹红漆将军罐,通高94厘米,口径31.5厘米,腹径64厘米,最大腹围196 厘米,底径34厘米,属于国家一级文物,1966年出土于赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木固伦淑慧公主陵。

阿图公主是皇太极的第五个女儿,也是康熙的亲姑姑,出生于1632年,12岁下嫁蒙古巴牙兀惕部索尔哈,后索尔哈病逝。1648年,阿图又下嫁蒙古巴林部辅国公色布腾,1657年授封固伦长公主,1659年再封固伦和顺长公主,后又封固伦淑慧长公主。

阿图公主下嫁色布腾时,一母同胞的弟弟顺治皇帝赐给她隆化县境内500顷平地作为“胭脂地”,调给她随嫁陪房七十二行手艺人300户,包括银匠、铁匠、木匠、瓦匠、窑匠、画匠等。这些手艺人将先进的生产技术和工艺带到了巴林地区,推动了当地农业、手工业等多种经济的发展,改变了当地单一的游牧经济模式,丰富多样的手工业产品通过贸易等方式传播到周边地区,促进了贸易往来,加强了不同地区间的文化交流,使巴林地区成为当时蒙东地区重要的贸易中心。

阿图公主秀外慧中,她将汉、满的文化礼仪和艺术等带到巴林地区,促进了汉、满、蒙文化的交流与融合。

阿图公主修建了当时蒙东地区最大的庙宇——圆会寺,筹措万余两银子刻印梵文金字《甘珠尔经》和《丹珠尔经》,用千两黄金打造金佛、金塔供奉于寺内。这种宗教文化的融合对促进民族之间的文化认同和民族团结具有重要意义,为后世留下了宝贵的文化遗产。

为解决西拉沐沦河水患,阿图公主建造了巴林石桥,因此留下“公主鞭打河神”的传说。

西拉沐沦河的洪水让当地百姓苦不堪言,公主下嫁巴林部后,决定在西拉沐沦河上修建一座桥。她在巴林瑶鲁山(今白音和硕山)西麓的空地上选定了桥址,从全旗筹措劳力、车辆、钱物等,把建桥重任交给陪房的工匠们。据说为建此桥,工人仅盐就吃掉70石。古时有“一斤黄金一斤盐”的说法,巴林地区的食盐需要从外地用牛车往回拉,路途遥远,非常珍贵,由此可见修建此桥的艰难。

桥建成后,阿图公主到桥上查看。面对坚固又美观的桥,她左手托法典,右手持黑鞭,站在西拉沐沦河岸上,一边高声诵读法典,一边举起黑鞭使劲抽打河水,此举为“鞭打河神”。黑鞭一落,水面泛起的浪像一条白蛇,翘首在空中翻卷,然后掉头顺着公主指引的方向流入桥孔。西拉沐沦河水从此改道,从桥底下流淌。

因为有了巴林石桥,当地百姓摆脱了水患,方便了交通,大家感激阿图公主的恩泽,便称石桥为公主桥。

1700年,阿图公主去世,初葬于巴尔登哈拉山(今巴林右旗境内巴彦汉山)塞音宝拉格,后移至凤凰山(今巴林右旗境内都希苏木格根绍荣山)西南固伦额附色布腾王爷陵旁。1703年,公主陵第三次迁至巴林右旗北部查干沐沦河西岸公牛山(今巴林右旗境内巴彦和硕山)。后来,阿图公主陵遭到破坏。今天的公主陵是1989年重建的,位于巴林右旗查干沐沦苏木东南土岗之上。

阿图公主作为满蒙联姻的代表人物,这位处于特殊历史时期、特殊政治地位的女性,胸怀天下,维护边疆地区的稳定与和平,关心民众福祉,建设巴林草原,为朔漠边塞带来了和平与繁荣,倾洒着她对这片土地上人民的深情厚谊。

阿图公主作为连接民族团结的纽带,积极促进各民族在政治、经济和文化等多方面的交流与融合,增强了民族凝聚力。她的故事被人们传颂至今,辉煌的一生是一部生动的民族融合史诗,为后人留下了宝贵的精神财富。(图片由赤峰博物院提供)

【自白】

满腹故事赞巾帼

□高玉璞

楠木自古以来就是皇家文化符号的象征,因此被称为“皇帝木”。虽然楠木生长极为缓慢,但可高达30余米,直径达1米多。明代谷泰在《博物要览》中记载:“楠木至高大,有长至数十丈,大至数十围者,锯开甚香。”

元代,楠木尤被皇室青睐,成为修筑宫殿,制作家具、器具等物品的首选材料。我便是由整段楠木挖旋而成的将军罐。

制作我时,工匠怀抱楠木段一点一点挖旋,我感觉到他的心情沉重到可以用“悲痛”形容。后来我才知道,他要把我做成将军罐,保护一个特别了不起的女子的烬骨,人们称这位女子为固伦淑慧长公主。

这位长公主是康熙皇帝的亲姑姑,下嫁巴林部后,在草原生活了半个多世纪,被誉为巴林旗母、文化传播使者,是民族团结的象征。

从工匠的泪滴里我得知,长公主嫁到巴林部后,没有安于享受锦衣玉食的生活,而是凭借出色的政治能力和人格魅力,做了许多造福当地百姓、助力草原兴旺发展的惠民善事。长公主出嫁时,从京城带了许多随嫁仆从,他们都是各行各业的能工巧匠。这些工匠来到茫茫草原,烧砖制瓦,大兴土木,建造房屋,拓街辟巷,使巴林草原有了街巷相连的繁华集镇,推动了草原文明的繁荣发展。长公主还帮助巴林部收编了弘吉剌余部,壮大了草原人口。长公主注重民族团结,在草原上传播中原文化,造福当地百姓。

但是,再好的人也要回归尘土,康熙三十九年(1700年),69岁的长公主病逝于北京。于是,我被工匠抱在怀里挖旋了好长时间,做成了将军罐。在工匠精巧的技艺下,我看上去像一只带盖的宝瓶,罐身很大,肩膀向外扩展到腹部处顺势收拢,底为圈足。肩膀至腹部通体手书藏文,盖上也有金粉手书藏文。工匠还把我从头到脚刷了好多遍红漆,不仅起到保护我的作用,还使我看上去总是光鲜亮丽。我在地下沉睡了200多年后重见天日,向世人讲述固伦淑慧长公主在巴林草原上的动人故事。

【观点】

炫丽的多元文化

□顾亚丽

“塞牧虽称远,姻盟向最亲”,清代的封建帝王为拉拢蒙古王公,从清太祖努尔哈赤起便开始与蒙古王公和亲通婚。今赤峰地区在清朝时期,从皇太极到乾隆年间,先后有七位公主奉旨下嫁,她们肩负使命进入茫茫草原,维护和平,传播先进文化,留下了一段又一段的佳话。

下嫁的公主带着先进的生产技术和工艺来到草原,使游牧部落的物质文化得到迅速发展,推动了生活用品的交流与融合。瓷器、丝绸、茶叶等物品与当地的马匹、皮毛交流互换,影响着人们的饮食习俗、服饰款式和交通工具等方方面面。

清朝廷有严格的宫廷礼仪和祭祀礼仪,公主下嫁后,将这些礼仪传授给当地的贵族,使游牧部族对中原王朝的礼仪文化有了深入的了解和学习。他们在参加清朝宫廷活动时,遵循清朝的朝拜、祭祀等礼仪规范,同时也保留自己的礼仪,促进了多元文化的融合。

文学艺术交流随着联姻也日益频繁,中原的诗词歌赋、绘画等艺术形式传入游牧部族,在一些官方文件和文化作品中,汉、满、蒙文字相互对照使用,促使中原地区的文化在游牧部族地区得到传播,丰富了当地的艺术形式,促进了文化多元一体发展。

汉、满、蒙各族在交流交往中,推动着民族文化不断融合、发展、创新。公主下嫁,带来了文明的生活方式,拉近了各民族间的情感,推动了当地经济发展,形成了影响深远的民族文化融合新气象。这种融合有助于形成一个包容多元文化的整体格局,对巩固多民族的文化繁荣发展起到了积极推动作用和示范效应。(作者系赤峰博物院研究馆员)

【史话】

珠腊沁村的历史

珠腊沁村位于巴林右旗查干沐沦苏木,形成于1703年前后,与固伦淑慧公主有关。“珠腊沁”是蒙古语,意为执祭灯者。

固伦淑慧长公主为清太宗皇太极与孝庄文皇后之女,因下嫁巴林部辅国公色布腾,又被称为“巴林公主”。

淑慧公主下嫁到巴林草原后,建桥修屋,辅佐丈夫大力建设北部边疆。她56岁时,得知母亲孝庄文皇后生病,日夜兼程赶回京都侍奉。公主的仁孝和明德,为民众树立了典范。

公主去世后,由40户被称为“珠腊沁”的陪房人世代守护寝陵,如今已繁衍成查干沐沦苏木哈丹恩格尔、毛敦伊和、毛敦敦达、阿日宝龙四个自然村,当地人统称为“珠腊沁村”。直至今日,固伦淑慧公主陵的陵丁依然履行向公主陵献祭、点长明祭灯的职责,执行着每年六次祭祀的传统:大年初一,家族祭祀;清明节祭祀;农历五月二十三,奶食品祭祀;农历七月十一日,“秀斯”(肉食)祭祀;农历九月初三,新粮祭祀;腊月二十七,果品祭祀。这些祭祀,除了珠腊沁人,还有很多外地人赶来参加。人们在祭祀上祈求国泰民安、风调雨顺、牛羊肥壮、仓廪充实。

固伦淑慧公主的故事传唱了数百年,这个因她而形成的珠腊沁村也承载着历史的厚重,吸引着后人去探寻、去感悟这位公主的魅力。(梁辰 供稿)