人物、山水、花鸟……当一幅幅绘画作品出现在纸上时,好像并不稀奇,但如果它们呈现在古朴典雅的瓷器上会是一种怎样的视觉体验呢?一把刻刀、一把锤子,在瓷器上经过上万次凿刻,一件刻瓷作品得以呈现。多年来,内蒙古自治区级非物质文化遗产青城刻瓷项目代表性传承人王建永手持刻刀,在釉溢彩中任意游走,传承着这项有着数百年的技艺。

青城刻瓷 历史悠久

青城刻瓷是呼和浩特市传统手工技艺,具有200多年的历史,是集绘画、书法、刻镂于一身,笔、墨、色、刀为一体的传统艺术,被形象地称为瓷器上的“刺绣”艺术。以瓷为纸、以刀代笔。多年来,青城刻瓷项目代表性传承人王建永一直在凿刻的路上。

王建永说,据记载,我国秦汉时期就有剥凿瓷釉的方法,称为“剥玉”。从魏晋开始,随着陶瓷业的发展,大量精美瓷器出现,帝王、官宦和文人墨客在玩赏瓷器之余,很想把咏诗题文的墨迹留存于其上,以便永久保存,于是当时的匠人们用直刀在施釉前的瓷坯上单线刻出诗文书画的轮廓,便形成了最初的刻瓷。

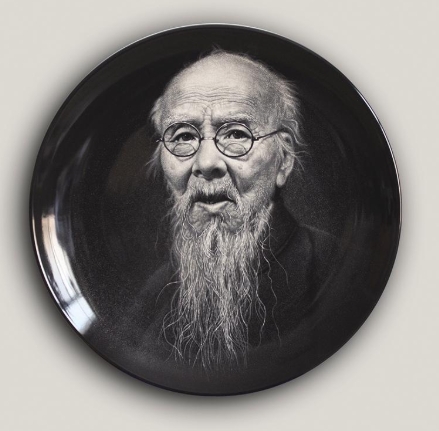

王建永正在制作刻瓷作品

而刻瓷真正发展成为一门新的瓷器装饰艺术,还要从清朝初期开始。据记载,当时民间已经有了专门从事刻瓷的行当,但大多以平刻为主,点线、构图等艺术表现力显得单调、平实,并没有引起太多注意。一直到了乾隆后期,由于经济的繁荣发展,朝廷特意在皇宫中设置了造办处,专门制造宫廷使用的工艺品。由于当时社会各阶层的推崇,镌刻书法艺术有了进一步发展,甚至已有人能用刀在瓷板或其他器皿上雕刻山水、花鸟、草虫等,且栩栩如生。

在上世纪初,刻瓷在中原地区流传甚广,尽管艺术水准参差不齐,但很多民间匠人都掌握着这项瓷上雕刻的本领。后来,因为战乱,这项技艺逐渐失传。近几十年来,随着经济的发展,刻瓷艺术得到较大的发展。随着对外交流的逐年扩大,刻瓷艺术更是名扬海内外。而青城刻瓷在200多年的传承和发展过程中,逐渐形成刀法粗犷豪放、刻层较深、色彩浓烈的特点。将一幅幅描绘着青城风貌、承载着中华优秀传统文化的刻瓷作品呈现在人们眼前,也展现了时代的发展。

传承技艺 守正创新

王建永告诉记者, 青城刻瓷是用特制刀具在烧制后的瓷器上进行雕刻。刻瓷时,需要用锤子轻轻敲击刻刀、錾子等,使其在釉面上轻轻移动,形成理想的画面。人物、山水、花草、百兽等凡是能着于笔墨之物无不可“绣”于瓷器之上,呈现出“触有手感,观有笔墨”的艺术效果。

“我刚开始学习刻瓷的时候,由于对瓷釉不了解,手指磨出了厚厚的茧子,记不清刻坏了多少瓷盘。为了能刻出好的作品,我经常一坐就是十几个小时,一遍又一遍地琢磨、着手,还经常去山东淄博、江西景德镇等地探访瓷窑,了解不同瓷釉的厚度和习性。”王建永说。

在采访中,记者看到王建永在制作刻瓷时好像很简单,但要在光滑而又坚硬的釉面上进行雕刻,操作起来却颇费一番功夫。王建永说,刻瓷时,自己每一次下刀都会仔细斟酌,要做到手、眼、心合而为一,不骄不躁、心无杂念,因为一旦崩瓷,整个过程都要重来。“刻瓷最难处理的就是光影的感觉,只能通过凿刻的轻重与落点的疏密来表现明暗的变化。所以,在落刀前就需要对整幅画的光影明暗关系做到心中有数。”王建永说,近年来,内蒙古自治区非常重视非物质文化遗产的保护工作,将青城刻瓷项目列入自治区级非物质文化遗产名录中。

2007年,王建永创办了一家培训中心,主要进行刻瓷等传统手工艺品的开发、创新和研究。几年来,培训中心培养了大批热爱传统手工艺术的人才,走进校园和社区传播传统技艺也成为王建永平日里投入时间和精力最多的事情。

王建永告诉记者,刻瓷不仅可以培养学生的观察能力、概括能力、审美能力、创造能力,还能让学生快乐地学会动脑与动手,锻炼手眼协调能力及做好精细动作的能力。一件件作品的形成,使学生们有了成就感和责任心,上课听讲更加专注、作业考试更加细心、克服困难更有耐心。

持刀如笔,意随心动。“我想带动更多的年轻人了解刻瓷、热爱刻瓷,让刻瓷技艺更好地传承下去,因为留住刻瓷技艺就是留住历史,传承中华优秀传统文化。”王建永说。

(马妍)