在历史长河里,文物流转传承,宛若一位睿智老人,守护着时间留下的印记。走进乌兰察布市博物馆第一展厅,目光立即被陈列在展柜里的一只古韵十足的彩陶盆吸引。该馆社会教育宣传部李彦鹏介绍:“这是新石器时代仰韶文化王墓山下类型彩陶盆,距今约6000年,出土于乌兰察布市商都县章毛乌素遗址。”

仰韶文化是中国现代考古学诞生的标志,指黄河中游地区一种重要的新石器时代彩陶文化,也是我国第一个考古学文化,命名于1921年。“内蒙古自治区是仰韶文化北扩的重要区域,仰韶时期的遗址和文物十分丰富。”李彦鹏的自豪之情溢于言表。

在李彦鹏的介绍下记者得知,今天的乌兰察布地区在新石器时代就出现了仰韶文化人群,他们主要来源于两种文化类型的人群迁徙:一种是分布在河北省中南部和河南省北部的后岗类型,另一种是分布在渭河流域的半坡类型,这两种不同类型的文化在岱海地区相遇。岱海位于乌兰察布市凉城县,是内蒙古第三大内陆湖,面积约50平方公里,仰韶文化时期,它的面积是现在的4倍。

岱海附近的王墓山遗址坐落在王墓山北坡台地上,南高北低,顶部平坦,东西宽300米,南北长400米,呈不规则长方形。出土的陶钵、陶盆等以砂质红褐陶为主,也有一定量的泥质红陶,均为手制。砂质陶较粗疏,火候不高,陶色不匀;泥质陶较坚硬。陶钵、陶盆上面的纹饰以线纹和细绳纹为主,也有素面和彩绘的。

章毛乌素遗址和王墓山遗址是仰韶文化典型遗址点,因王墓山坡下遗址发掘的面积较大,遗迹布局清楚,出土遗物丰富,类似遗存在内蒙古中南部普遍存在,故有的学者将其命名为“仰韶文化王墓山下类型”,有的学者称其为“王墓山类型”。

王墓山下类型属于仰韶文化早期向中期过渡性遗存,年代为距今5800—6000年。该类型遗存与关中地区的遗存不一样,关中地区的半坡类型和庙底沟类型泾渭分明、互补混杂,而王墓山坡下类型遗存可能是半坡晚期和庙底沟早期的人群在沿汾河谷地北上时相遇,并且在途中又吸收了沿途的本土文化,因而出现了半坡晚期和庙底沟早期两种文化因素混杂的类型。

彩陶盆作为中国原始先民赋予生活用具艺术价值的产物,不仅具有极高的艺术价值,从纹饰方面也能反映出当时社会的图腾崇拜。

仰韶文化彩陶的装饰内容很丰富,有写实的,也有抽象的,甚至有些纹样还带有神秘色彩,主要类别有动物纹、植物纹、人物纹、几何纹。其中,半坡型彩陶以鱼纹为典型,庙底沟型彩陶则以花叶纹为典型。

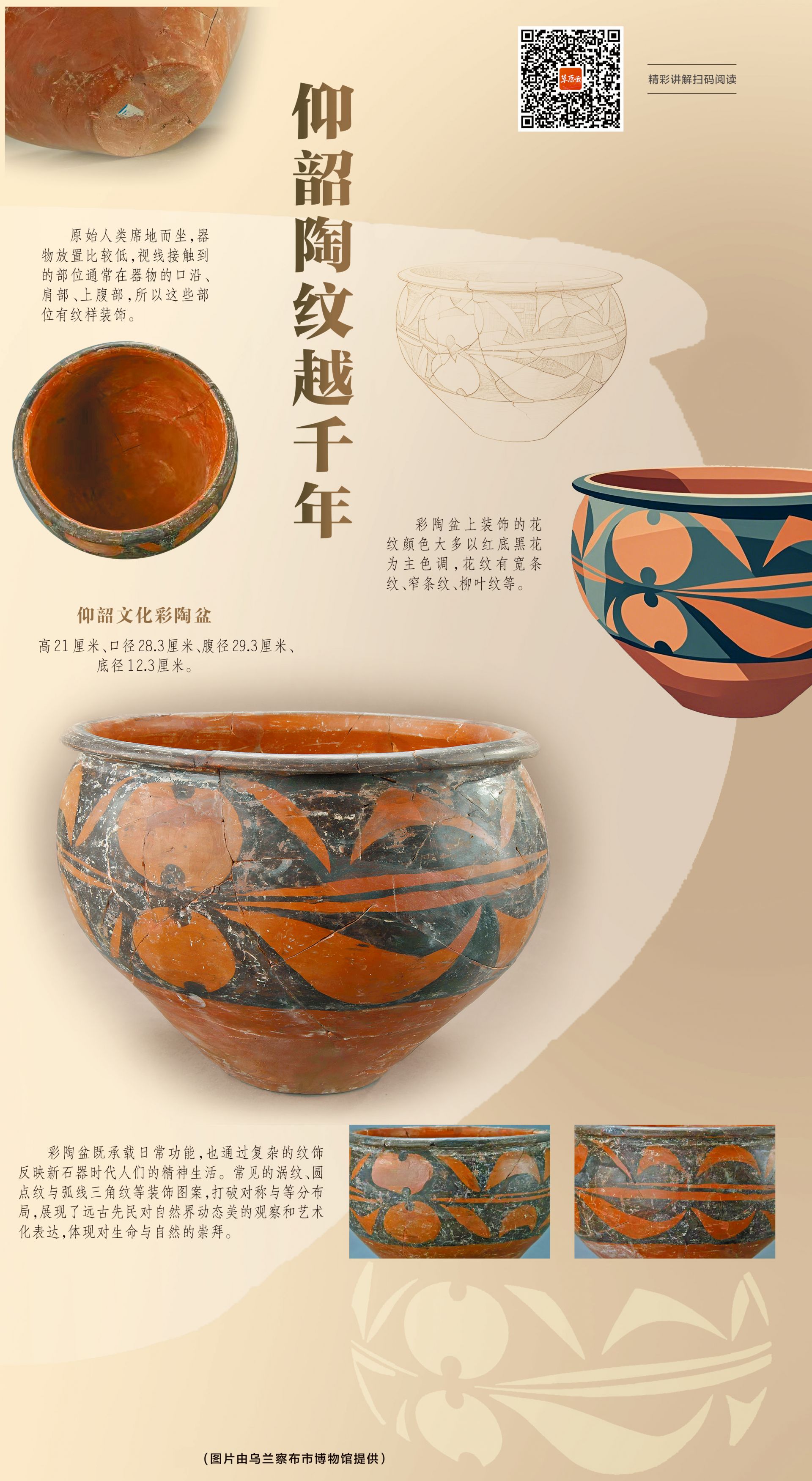

李彦鹏说:“制陶技术最能体现当时手工业的发展水平,王墓山下类型彩陶处于仰韶文化彩陶的兴盛时期,章毛乌素遗址出土的这只王墓山下类型彩陶盆是泥质黄褐陶,敛口、圆唇、卷沿、上鼓腹、下腹内收、平底,盆唇与沿面施黑彩,上腹绘有柳叶纹、弧线纹、窄条纹组成的图案,传递着当时人们的情感寄托和对大自然的崇拜。”

彩陶器上丰富的纹饰是供人欣赏的,为了达到这个目的,纹饰在陶器上的位置与人的视线高低有关,通常绘制在人的视线最容易接触的部位。原始人类席地而坐,器物放置比较低,视线接触到的部位通常在器物的口沿和大口器的内壁以及肩部、上腹部,所以文中彩陶盆下半部没有纹样装饰。

通过这只彩陶盆我们得知,当时的人们已经掌握了相当成熟的制陶经验,包括选用陶土、塑坯造型、烧制火候等一系列技术和绘画工艺。彩陶上装饰的花纹颜色大多以红底黑花为主色调,花纹有花瓣纹、钩叶纹、涡纹、三角涡纹、条纹、网纹以及圆点纹等。这些花纹并非凭空想象随意绘画,而是来自现实物品的造型,通过朴实的颜色和简单的线条,描绘出远古神秘的画卷,反映了仰韶文化王墓山下类型的时代特点和今天的乌兰察布地区在当时的地域风格。

新石器时代仰韶文化王墓山下类型彩陶盆不仅是艺术的瑰宝,更是研究仰韶文化的重要器物。站在它面前,可以看到远古先民对色彩的独特使用和对艺术的追求,感受到他们对生活的热爱和对美的向往。(草原云·内蒙古新闻网记者 高玉璞 通讯员 李彦鹏)

【自白】

远古时代那抹彩

我们彩陶被喻为泥与火的结晶,新石器时代那抹涂在陶泥坯胎上的红色成为壮观的历史印记,有“史前艺术天花板”的美誉。

远古先民们以泥为坯,再用天然矿物磨制的颜料在我们身体表面绘制图案,最后经过火烧成为器皿。颜料和泥胎融为一体经过高温后,这些图案的颜色便与时光凝固成永恒。

盆是口大底小的器皿,东汉许慎在《说文解字》中说:“盆,盌(wǎn)也。”因为盆的主要用途是把它盛的东西分装到盘、碗等更小的器皿里,所以“盆”字由“分”“皿”二字组合而来。

新石器时代仰韶文化时期,是我们彩陶最繁华的岁月,制陶业比较发达,我便出生于那个高光时期,身高21厘米、口径28.3厘米、腹径29.3厘米、底径12.3厘米。

那天,一位浑身沾满泥巴的匠人,用陶土做出了我的雏形——敛口卷沿,像含苞待放的花朵;鼓腹收底,似怀孕的月亮,又使用慢轮泥条筑成法将我做出“盆”的形状。

慢轮泥条筑成法分为两种方法——泥条盘筑和泥条圈筑。泥条盘筑是把一根泥条一点点盘旋上升,直至成形;泥条圈筑是把一圈圈泥条重叠升高,直至成形。我是泥条盘筑法制作出来的盆。为了让我的盆底平滑,陶匠将还是泥胎的我放在平滑的器具上,内垫外拍,使我的坯体平整并且形成“盆”状,待晾到半干时又一遍遍仔细抹压,这样我的皮肤就更光滑、更漂亮了。

陶匠觉得应该给我穿件“衣服”,便蘸着自己磨制的颜料在我上腹部绘制了一圈带状纹饰,这是风穿过白桦林的形状,又在旁边绘制了他常见的柳叶纹,还画了像猎人弓箭的窄条纹……你们可别小看我这件“衣服”,它的颜料来自天然的赭石、红土和锰土。

最后,陶匠将我放进他们称为“窑”的一个洞里,在1000多摄氏度的高温下将我蝶化。由于那时的技术有限,窑室密封不是很严,陶土中的氧化铁会被充分氧化,所以出窑后我们的肤色有的是橙黄、有的是禇红或黄褐,“衣服”呈黑色或殷红色。我的皮肤在窑火中淬炼为黄褐色,“衣服”的颜色呈黑色,给人以端庄大方中还带些许活泼的感觉。(草原云·内蒙古新闻网记者 高玉璞)

【观点】

艺术与文化的结晶

□刘丽芳

仰韶文化是新石器时代的重要代表,其彩陶盆不仅是实用器具,更是艺术与文化的结晶,具有极高的历史价值和文化价值。王墓山下类型彩陶盆,以精美的纹饰和独特的造型在仰韶文化彩陶艺术中占据重要地位,彰显当时制陶工艺的最高水平。

彩陶盆既承载日常功能,也通过复杂的纹饰反映新石器时代人们的精神生活。常见的涡纹、圆点纹与弧线三角纹等装饰图案,打破对称与等分布局,展现了远古先民对自然界动态美的观察和艺术化表达,这种自由而流动的韵律不仅是美学上的追求,更是他们对生命与自然的理解与崇拜。

从历史的角度看,仰韶文化王墓山下类型彩陶盆是原始社会晚期生产力进步的象征。陶器的制作不仅涉及复杂的技术工艺,还体现了社会分工的逐渐细化,其花卉纹饰通过从写实鸟纹向几何化符号的转变,透露出文化符号与宗教意义的演化轨迹,可能与氏族图腾崇拜有关。复杂的纹饰和富有创造性的构图,证明了远古先民已经具备较高的艺术抽象能力和创新精神。

仰韶文化彩陶在中国新石器时代的物质文化体系中具有无可替代的地位,王墓山下类型彩陶盆尤为突出。它既是庙底沟类型彩陶艺术的延续和发展,又独具地域特色,进一步丰富了仰韶文化的整体面貌。作为彩陶艺术的巅峰之作,它不仅反映了仰韶文化的高度发展,也在世界范围内与其他史前文化的陶器艺术形成鲜明对比,是中国彩陶文化的骄傲。

仰韶文化彩陶盆虽然产生于“前文字”时代,但它与后世文人的精神追求有着某种共通之处。例如,文人追求的“自然之美”和“意境之和”在彩陶盆的构图中也能找到雏形。从宋代文人推崇的“遗世独立”艺术风格,到近现代学者对仰韶彩陶“流动美感”的评述,彩陶盆激发了后人对历史文明与艺术形式的联想与探讨。彩陶纹饰的审美趣味也影响了中国传统文化的视觉体系,成为后世艺术表现的重要灵感来源。

王墓山下类型彩陶盆不仅是仰韶文化的重要代表,也为后人探索史前文明提供了重要的实物资料。它承载了新石器时代的社会记忆、艺术成就与精神信仰,连接了远古与当下,为中华文明的起源和发展谱写了一段辉煌的篇章。通过研究这类文物,我们不仅能够还原历史的真相,更进一步认识到文化传承对现代社会的深远影响。(作者系乌兰察布市博物馆副研究馆员)

【史话】

仰韶文化的脉络

仰韶文化是我国目前发现地域最大的史前文化,据统计全国约有5000余处仰韶文化遗址,分布范围十分广阔,东起豫东,西至甘肃、青海,北到河套内蒙古长城一线,南抵江汉,中心地区在豫西、晋南、陕东一带。分布省份有陕西、河南、山西、甘肃、河北、内蒙古、湖北、青海、宁夏9个省区。仰韶文化大致分为早、中、晚三期,其中在内蒙古范围内早期典型遗址有凉城石虎山遗存,中期有凉城王墓山遗址,晚期有托克托海生不浪遗址。仰韶文化向内具有强大生命力,向外具有较大辐射力,尤其是彩陶的大范围传播,达到史前艺术高峰。新石器时代仰韶文化王墓山下类型彩陶盆就是仰韶文化的典型代表器物。

在仰韶文化遗址诸多考古发现中,如陶器制造、纺织做衣、绘画艺术等,与文献中记载黄帝时代的创造发明相吻合,仰韶文化的分布地域和黄帝活动区域也高度重叠。

《史记》记载黄帝“东至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登鸡头。南至于江,登熊、湘。北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿。”证明了黄帝与仰韶文化的关系不仅是空间分布和时间线上的巧合,更是中国文化多元一体性的重要体现,揭示了中华民族早期文明的复杂性和连贯性。它不仅积极吸收融合周边文化的精华,还不断向四周辐射其影响力,从而奠定了以中原为中心的多元一体格局。(张晓燕 供稿)